A escrita d’Os Sertões valeu-se de teorias raciais datadas, que no entanto são desconstruídas pelo próprio autor, à medida que atritam com o real. A cultura do cancelamento cortará esse pescoço? Ou admitirá o lugar da humana contradição?

Por: Cristiane Costa e Rafaela Gama

Mesmo que intimamente buscassem ser eternizados por suas obras, no passado era comum os escritores exibirem na mesa de trabalho um memento mori, um crânio humano que silenciosamente alertava: a mais indesejada das visitas não poupa ninguém, nem mesmo aqueles que vaidosamente ostentam o título de imortal. Em 1909, quando Euclides da Cunha foi alvejado pelo jovem amante de sua mulher, a relíquia macabra já tinha migrado da mesa dos artistas para a dos cientistas, que buscavam nos crânios respostas para a superioridade de determinados indivíduos, raças e grupos étnicos.

Com base em estudos antropométricos, a craniologia estudava as diferenças de forma, tamanho e proporções das cabeças, relacionados pela frenologia com o caráter, os traços psicológicos e a capacidade mental dos seres humanos, estabelecendo critérios arbitrários para supostamente comprovar a superioridade de uma raça sobre a outra e mesmo do sexo masculino sobre o feminino. Já a estigmatografia “começou como um método geográfico”, explica Euclides da Cunha na Caderneta de Campo que levou para a Guerra de Canudos, “passou a um mais particular, o da cor da pele” e acabou chegando à anatomia humana, dividindo as raças humanas entre meso, braqui e dólico, assim como prognatas e ortognatas, a partir do padrão da face e da protuberância da mandíbula (CUNHA, 2009, p. 300). Assim, os dolicocéfalos (cabeças alongadas) seriam superiores aos braquicéfalos (cabeças chatas), como os que Euclides encontrou no sertão, criados a partir de “um molde único” (CUNHA, 2018a, p. 199).

A bem da verdade, Euclides pouco usou dessas anotações em Os Sertões. “Faltaram-nos, do mesmo passo, tempo e competência para nos enredarmos em fantasias psíquico-geométricas, que hoje se exageram num quase materialismo filosófico, medindo o ângulo facial, ou traçando a norma verticalis dos jagunços”, afirmou no livro (CUNHA, 2018a, p. 204), num dos dois únicos trechos em que o autor faz alusão direta aos pilares do racismo científico: a frenologia.

Antes que Wilhelm Röntgen descobrisse o Raio-X, em 1895, o mundo científico vivia uma verdadeira obsessão por ossadas, crânios e cérebros, criando instrumentos de medição para comprovar uma suposta “pirâmide das inteligências” (STAUM, 2003, p. 111) das raças humanas. “Há mais semelhança entre certos negros com os grandes macacos do que com os europeus” (TIEDEMANN, 1836), garantiu o professor de anatomia e psicologia alemão, Friedrich Tiedemman, em 1836, apenas duas décadas antes de Charles Darwin publicar A origem das espécies, mudando para sempre essa concepção.

Cabeças decepadas de “nações bárbaras” eram as mais cobiçadas pelos cientistas europeus. Na mesma época que seu colega alemão apresentou o artigo “Sobre o cérebro do negro, comparado com o do europeu e com o do orangotango” na Royal Society de Londres, o anatomista Pierre-Alexandre-Marie Dumorier orgulhosamente abriu ao público seu museu frenológico particular, com uma invejável coleção de 300 crânios vindos de todas as partes do mundo, disputando com o Musée Dupuytren – criado por outro anatomista, Guillaume Dupuytren, que se orgulhava de ter sido médico de Napoleão Bonaparte – o título de mais popular gabinete de curiosidades mórbidas de Paris (SAINSBURY, 2022).

É um momento em que meras impressões e preconceitos, já presentes na Bíblia e, antes mesmo, nos textos do grego Aristóteles (STAUM, 2003, p. 83), arvoram-se de ciência e geram uma teoria racial que se ramificará por disciplinas acadêmicas, como a geografia, a antropologia e a etnografia. Embora já fosse usado anteriormente, o termo raça aplicado aos seres humanos será introduzido na literatura científica no início do século XIX, pelo naturalista e pai da anatomia comparada, Georges Cuvier (SCHWARCZ, 1993). Onde havia diversidade, lia-se hierarquia. Assim, diferenças físicas aleatórias passam a ser usadas para determinar o lugar de cada grupo étnico na escala evolutiva. Com isso, o racismo científico oferecia uma justificativa para o empobrecimento dos povos subjugados causado pela escravidão, pelo colonialismo e pelo imperialismo, culpando as próprias vítimas.

O próprio Euclides da Cunha seria vítima do frenesi frenológico. Pesando exatos 1.515 gramas, o cérebro do autor de Os Sertões foi retirado do crânio e examinado pelo médico legista, além de escritor e crítico literário, Afrânio Peixoto, que acabaria por sucedê-lo na Cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Sem lirismo, assim o descreveu: “A calote resistente, meninges duras, pouco aderentes, apresentando-se bastante desenvolvidas as granulações de Pachione. Placas leitosas de leptomeningite. Ligeiro edema nas imediações das circunvoluções rolândicas” (RISSATO, 2020).

Quase uma década depois da necrópsia, em 3 de junho de 1918, o cérebro do escritor foi transferido a pedido do médico Edgard Roquette-Pinto para a Seção de Antropologia e Etnografia do Museu Nacional, que viria a dirigir. Embora mais tarde defendesse uma forma de antropologia que, tendo enveredado em “atalhos mais felizes”, já “não se limita mais a medir crânios e a calcular ‘índices’ discutíveis, na esperança de poder separar as ‘raças superiores’ das ‘raças inferiores’” (ROQUETTE-PINTO apud SANTOS, 1998, n.p), também buscou algum sinal de superioridade intelectual nas circunvoluções e sulcos cerebrais do escritor que tanto admirava, assim como na Europa se fez com outros encéfalos ilustres, como o de Napoleão Bonaparte e o de Giuseppe Garibaldi (SCHWARCZ, 1993, p. 40). “O cérebro de Euclides da Cunha que está no Museu Nacional é realmente notável pela riqueza e pela complexidade das circunvoluções, mormente na zona rolandica que governa as faculdades de expressão”, garantiu.

Até há pouco não tinham os cientistas encontrado meio seguro para distinguir o cérebro de um gênio do cérebro de um cretino. Sabia-se de há muito que o cérebro do homem inteligente em geral é maior, é mais pesado, tem o córtex cinzento mais rico e sobretudo possui circunvoluções mais compridas. O cérebro do cretino em geral é pequeno, pesa pouco, tem pouca massa cinzenta e circunvoluções mais simples (ROQUETTE-PINTO apud SANTOS, 1998, n.p).

A virada profissional que Roquette-Pinto fez da medicina legal para a antropologia e a etnografia não era rara entre o final do século XIX e início do XX, e pode ser percebida no currículo de outros diretores do Museu Nacional, como os médicos Batista de Lacerda, que criou o primeiro curso de Antropologia do Brasil com ênfase em “conhecimentos anatômico fisiológicos”, e Ladislau Netto, que esteve à frente da mesma instituição por quase 20 anos, mais exatamente entre 1874 e 1893, lançando as bases deste campo acadêmico no país (SANTOS, 2019). O mesmo aconteceu com Nina Rodrigues, que, além de médico legista e antropólogo, seria lembrado como um pioneiro da psiquiatria e responsável por abrir o crânio do líder de Canudos, Antonio Conselheiro. Em comum entre áreas tão diferentes, havia a valorização dos estudos de Anatomia, chave encontrada pelas disciplinas nascentes para explicar as diferenças entre seres humanos e que, em última análise, levaria à antropologia criminal do médico italiano Cesare Lombroso.

A segunda metade do século XIX marcou o apogeu da craniologia e da frenologia como práticas científicas que, entre outros pontos, pretendiam explicar diferenças étnicas e de gênero em termos de grau de inteligência; além de aptidão para atividades específicas, saúde física e mental e até mesmo a personalidade dos indivíduos (GOULD, 1991; SPENCER, 1997). A frenologia pautava-se no estudo detalhado das características cranianas e das circunvoluções cerebrais dos indivíduos. Essa prática notabilizou-se pela análise de cérebros de indivíduos considerados ‘geniais’, possuidores de ‘dons naturais’, e de pessoas com comportamento tido como desviante (prostitutas, assassinos, homossexuais etc.) (SÁ et al., 2008, p. 199).

No incêndio que consumiu o prédio do Museu Nacional, em 2018, exatos 200 anos após sua fundação, perdeu-se para sempre o recibo de entrada do cérebro de Euclides em junho de 1918 (SANTOS, 2018). Embebida em formol, durante décadas a peça anatômica registrada com o número 11.414 integrou a enorme coleção de antropologia física em que constavam ainda ossadas retiradas de sítios arqueológicos como os de Lagoa Santa, e o crânio mais famoso de todos, o de uma hominídea batizada de Luzia, com mais de 11 mil anos (SANTOS; SILVA, 2006). Hoje, o cérebro do escritor está preservado numa espécie de tumba na Casa Euclides da Cunha, na cidade de Cantagalo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, onde nasceu. O resto do corpo foi trasladado na década de 1980 para São José do Rio Pardo, cidade paulista que guarda numa redoma a pequena cabana de madeira e zinco onde ele trabalhou por três anos.

O culto ao célebre autor de Os Sertões está em toda parte nestas cidades, seu nome eternizado nas avenidas, pontes, escolas, a ponto de Santa Rita do Rio Negro, distrito onde nasceu, ter passado a se chamar Euclidelândia. Já a maioria dos crânios e cérebros anônimos da preciosa coleção de antropologia física de Roquette-Pinto se perdeu no incêndio do Museu Nacional. Ossada mais antiga encontrada no Brasil, Luzia foi uma das poucas exceções e pôde ser parcialmente recuperada.

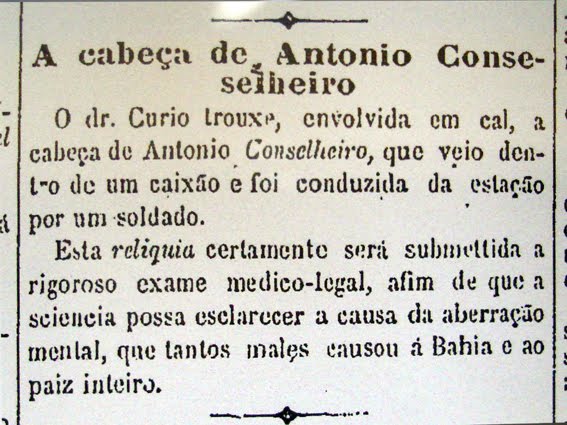

Assim como o cérebro de Euclides da Cunha, a cabeça de um homem que se supunha ser Antonio Vicente Mendes Maciel, o Antonio Conselheiro,1 foi estudada detalhadamente pelos cientistas (VILLA, 1995). Decepada pelos soldados que tomaram Canudos de um corpo já em processo de decomposição, foi examinada no dia 4 de novembro de 1897 pelo médico Nina Rodrigues em busca de sinais, não de genialidade, mas de problemas mentais. Já não era apenas, como aconteceu com a cabeça de Tiradentes, em 1792, ou mesmo a de Zumbi dos Palmares, quase um século antes, em 1695, apenas um troféu, uma punição ou um alerta para os insubordinados. Era um objeto de interesse científico. “Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura…”, descreveu Euclides da Cunha em Os Sertões, sem imaginar que quase 12 anos depois teria suas próprias circunvoluções expressivas estudadas (CUNHA, 2018a, p. 780).

Era tal o potencial gerado pela cabeça decepada no imaginário da imprensa que alguns jornalistas recorreram à ficção para desvendá-lo. Em uma crônica para o jornal carioca, um autor anônimo combina craniometria e espiritismo, dois discursos em voga entre os círculos letrados cariocas, ao invocar o espírito de Paul Broca, médico criminalista francês e um dos maiores proponentes da antropometria e craniometria. Mobilizando o léxico kardecista, o cronista pede a um amigo médium para entrar em contato com o espírito de Broca a fim de que este realizasse, enfim, o exame do crânio de Antônio Maciel (FRAGA, 2021, p. 50).

Apesar da ansiedade com que era esperado, o resultado foi publicado apenas na França, no ano seguinte, no artigo “Épidémie de folie religieuse au Brésil”, e só quatro décadas depois aqui. Veredito: “nenhuma anomalia que denunciasse traços de degenerescência” (NINA RODRIGUES, 1939, p. 89). Ao contrário do cérebro de Euclides, que só pesava 50 gramas a mais, a cabeça decepada de Antonio Conselheiro se perdeu num incêndio, junto com outras “peças anatômicas” da coleção Nina Rodrigues, em 1905.

Ao buscar no crânio de Antônio Conselheiro as provas da degeneração racial que o tornaria predisposto à loucura, Nina Rodrigues não as encontrou. Era o fracasso da aproximação materialista da psique humana; um sintoma da mudança que começava a acontecer no campo da antropologia e da psicologia no Brasil, e que já estava em curso na Europa: a morte (após uma breve vida) da craniometria de Broca; assim como da frenologia e da antropologia criminal de Lombroso (FRAGA, 2021, p. 56).

A decapitação de Antonio Conselheiro aconteceu no mesmo ano em que centenas, talvez milhares, de cabeças tombaram na Guerra de Canudos, em cenas sangrentas de degola de prisioneiros, entre eles velhos, mulheres e crianças, que respingaram na imagem do Exército brasileiro. Era de se esperar derramamento de sangue, uma vez que um dos líderes militares, o coronel Moreira César, carregava a alcunha de Corta-Cabeças por sua violenta atuação na Revolução Federalista, no Sul do país. Mas a “gravata vermelha” não chegou a ser aplicada diretamente por ele na Bahia. Moreira César morreu atingido pelos jagunços, sua tropa fugiu e seu corpo nunca foi recuperado. Outros militares que acompanharam a terceira expedição tiveram as cabeças cortadas e empaladas, numa das cenas mais macabras descritas em Os Sertões. “Concluídas as pesquisas nos arredores, e recolhidas as armas e munições de guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos. Decapitaram-nos. Queimaram os corpos. Alinharam depois, nas duas bordas da estrada, as cabeças, regularmente espaçadas, fronteando-se, faces volvidas para o caminho”, descreveu Euclides da Cunha (2018a, p. 492).

Cabeças cortadas literal e metaforicamente

Resquício de tempos bárbaros ou obsessão de uma ciência que considerava ser possível julgar as pessoas por seus traços fisionômicos e pela análise superficial da morfologia cerebral, a prática de cortar cabeças chegou modificada aos nossos dias. Metaforizada pelo que se convencionou chamar de cultura do cancelamento (SAINT LOUIS, 2021), hoje atinge tanto celebridades que ganharam fama a partir das redes sociais quanto escritores solidamente incrustados no cânone, a exemplo de Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Oswald de Andrade, Graciliano Ramos e Jorge Amado, e também de contemporâneos, como J.K. Rowling. Uma onda de questionamentos com base em teorias decoloniais e identitárias transformou grandes clássicos da literatura e das ciências sociais em monumentos tão passíveis de serem profanados quanto as estátuas em homenagem aos bandeirantes. Não por acaso, pintado como herói e anti-herói de Os Sertões, que ora louva sua índole aventureira ora critica sua violência contra os indígenas e quilombolas de Palmares. “o empreiteiro predileto das grandes hecatombes” foi retratado por Euclides da Cunha com uma ambivalência que já não encontra espaço nos dias de hoje (FERRETTI, 2009).

Nem mesmo a obra-prima de Euclides da Cunha conseguiu sobreviver sem arranhões a uma onda de releituras, profundamente influenciadas pela critical race theory (DELGADO; STEFANCIC, 2017), que não fecham os olhos a seus erros interpretativos e equívocos conceituais, como os das gerações anteriores. No entanto, por mais que seja esperado que novas leituras críticas sejam feitas a uma obra tão fundamental, seria justo pichar Os Sertões como um livro racista e seu autor como um supremacista, com base em trechos e palavras descontextualizados, sem levar em conta que seu cancelamento desqualificaria não só Os Sertões mas praticamente toda a literatura e produção intelectual do passado?

A leitura anacrônica desses autores com os olhos de hoje traz um risco que não pode ser menosprezado: apagar as virtudes literárias de suas obras, e, no caso de Os Sertões, seu papel fundamental na denúncia de um modelo autoritário de ordem e progresso que se repete no Brasil, a cada vez que uma operação policial ou militar invade as favelas, vistas, como Canudos, como “o homízio de famigerados facínoras” (CUNHA, 2018a, p. 302).

Para matizar as acusações de que Euclides seria um autor racista, há uma série de textos esparsos com referências a seu apoio à luta abolicionista e elogios a intelectuais negros, como Castro Alves e André Rebouças. Como, por exemplo, alguns dos seus primeiros textos poéticos e em prosa como: “Cenas da escravidão” de 1884 e um poema de cinco quartetos, sem título, publicado no Diário Popular (SP), meses antes da abolição da escravatura, dedicado a Manoel Pinto de Souza Dantas, presidente do Conselho de Ministros do Império que deu grande impulso ao abolicionismo; o artigo “A raça negra e a Guarda Negra”, publicado na coluna “Atos e Palavras”, de A Província de S.Paulo, em 12/ 1/ 1889, sob o pseudônimo Proudhon; “Resposta à Confederação Abolicionista”, publicado no jornal carioca Democracia, em 10 e 12/ 5/ 1890, em parceria com Saturnino Nicolau Cardoso e Thomaz Cavalcanti de Albuquerque; o artigo “Amanhã”, também publicado no Democracia, em 12/ 5/ 1890; “Antes dos Versos”, prefácio a Poemas e Canções (1908) de Vicente de Carvalho; e a famosa conferência “Castro Alves e seu tempo”, proferida no Grêmio XI de Agosto, da Faculdade de Direito de São Paulo, em 2/ 12/ 1907 (CUNHA, 2018b).

Embora ele mesmo se definisse como um mestiço de grego, celta e tapuia (FREYRE, 1944), é inegável que trechos e palavras supremacistas efetivamente estão impressos há mais de um século nas páginas de Os Sertões, ecoando uma época em que se podia defender em alto e bom som a existência de raças superiores e inferiores. É impossível não ferirem a sensibilidade contemporânea frases como “a mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A mestiçagem extremada é um retrocesso” (CUNHA, 2018a, p. 199). Ou mesmo que não tenham calado fundo a intelectuais de pele escura com quem Euclides da Cunha conviveu intimamente, como Teodoro Sampaio, uma das fontes de Os Sertões, Domício da Gama, André Rebouças e Machado de Assis, a classificação dos mestiços como “impuros” que, mesmo quando capazes “das grandes generalizações ou de associar as mais complexas relações abstratas, todo esse vigor mental repousa (salvante os casos excepcionais cujo destaque justifica o conceito) sobre uma moralidade rudimentar, em que se pressente o automatismo impulsivo das raças inferiores” (CUNHA, 2018a, p. 200).

A ameaça de cancelamento de escritores por legiões de leitores insatisfeitos com sua posição política ou identitária é relativamente recente, mas o desconforto com a abordagem racial de Euclides não começou hoje. O processo de elevação de Os Sertões ao patamar de monumento literário se deu graças ao silenciamento da crítica aos equívocos de sua visão racializada dos problemas sociais brasileiros, como já foi apontado por Luiz Costa Lima (1997, p. 187). “Euclides precisa ser lido não como mito; porém, como o escritor que mais intensamente procurou pensar seu país. O preço pago por não o fazermos está em, sem o seu carisma, repetirmos suas falhas” (COSTA LIMA, 1997, p. 187).

Passar por cima da supremacia racial afirmada por Euclides, sob o pressuposto de que era a ideia do tempo, é um dado correto de que, no entanto, se extrai uma consequência infame. Por que digo infame? Porque demonstra nossa extrema carência de pensar, o que nos leva a não perceber que continuamos racistas, embora na aparência assim já não se dê. Sim, é certo que a teoria das raças como possuidora de estoques diferenciados provinha da Europa e aqui simplesmente se aclimatava, justificando o branco patriarcal, latifundiário e monocultor. Mas passar batido sobre ela, antes acentuando Os Sertões como um livro vingador do sertanejo, leva a que não se veja que nossa sociedade continua racista, por sua prática cotidiana, ainda que não pelas palavras explícitas. Literalmente não somos racistas para o que sejamos por nossa prática social (COSTA LIMA apud AUTOR, ano).

E fato, Euclides vai propor a mistura de raças como a “rocha viva” da identidade nacional, com a sintomática exclusão do negro. Mas só após ser ressignificada por Gilberto Freyre, na década de 30, a miscigenação efetivamente vai ganhar um valor positivo, num processo que será capitalizado pelo Estado Novo, erguendo o mito da Democracia Racial brasileira.

Já a partir desse momento, as mazelas por que passavam os povos supostamente inferiores passam a ser explicadas por questões como a fome, a falta de instrução, a falta de estrutura familiar e a insalubridade em que eles viviam, entre outros aspectos. Explicações como a de Euclides da Cunha não seriam mais hegemônicas nos meios acadêmicos. Ora, é exatamente nesse momento que, segundo Regina Abreu, em O enigma de Os sertões, o movimento euclidiano começa a ganhar força, recebendo subvenções do estado de São Paulo e a contribuição de intelectuais renomados, como Gilberto Freyre, José Lins do Rego, Plínio Salgado, Lúcia Miguel Pereira, entre outros. O movimento de monumentalização de Euclides da Cunha estava, finalmente, rendendo frutos e conquistando reconhecimento nacional. No entanto, se esses intelectuais pretendiam realmente “santificar” o escritor, nada mais inapropriado do que ressaltar suas características evolucionistas nessa época. Esse lado do escritor pode ter passado, então, a ser silenciado pelos intelectuais. Finalmente, após 70 anos de silêncio, essa memória, de fato, passou a não existir mais. Este é mais um dos chamados silêncios eloquentes, que geralmente acontecem quando, intencionalmente, algumas coisas, no caso de Euclides, sua identidade com o pensamento evolucionista spenceriano da época, passam a ser esquecidas em benefício de outras, que passam a ser ressaltadas (SOUZA; GALVÃO, 2007, p. 183).

O próprio Gilberto Freyre elogia Euclides fazendo uma série de “poréns” àquele que chama de mestre. “Na descrição dos sertões, o cientista erraria em detalhes de geografia, de geologia, de botânica, de antropologia; o sociólogo, em pormenores de explicação e de diagnóstico sociais do povo sertanejo”, reconhece, criticando duramente o autor a quem dedicaria os estudos “Atualidade de Euclides da Cunha” e “Euclides da Cunha, revelador da realidade brasileira” (FREYRE, 1939). Porém, “para o redimir dos erros de técnica, havia em Euclides da Cunha o poeta, o profeta, o artista cheio de intuições geniais” (FREYRE, 1939, p. 11).

Em mesa-redonda realizada em 1986, Antonio Houaiss questiona a validade de se exigir do autor de Os Sertões mais do que ele poderia dar, sem levar em conta o contexto histórico em que viveu. “Frequentemente, está-se querendo, em Euclides da Cunha, um tipo de conhecimento científico que a humanidade ainda não tinha, ao tempo em que ele escreveu o livro. De maneira que esse tipo de crítica me parece não apenas corrosiva, mas também intrinsecamente impossível! Ela não cabe, pelo simples fato de que o que se está querendo, é alguma coisa que as epistemes humanas ainda não haviam atingido” (HOUAISS apud GALVÃO, 2009a, p. 21).

Na mesma ocasião, Franklin de Oliveira, autor da clássica biografia intelectual de Euclides A espada e a letra, replica que já havia outras veredas interpretativas para as questões levantadas pelo autor de Os Sertões. Após a geração de Euclides e Nina Rodrigues, a antropologia física cairia em desuso no Brasil, substituída pela antropologia cultural. Se as teorias tomadas de empréstimo por Euclides da Cunha eram hegemônicas até a virada do século 20, vozes dissonantes como a dos médicos Manoel Bonfim e Juliano Moreira se fizeram ouvir logo no início do novo século.

A ciência já do final do século dezenove, começo do século vinte, não era toda a ciência reacionária a que ele se agarrou. Não era exclusivamente essa, de maneira que todos os autores que ele se abeberou fartamente sem nenhum critério, sem procurar discernir criticamente o que estava engolindo, formava essa ciência reacionária… E isso leva às afirmações e à maneira de encarar o problema de Canudos de forma errada” (OLIVEIRA apud GALVÃO, 2009a, p. 34).

Unívocos equívocos

Outro problema para os críticos apressados de Euclides da Cunha é que, por mais que seja um livro-monumento, Os Sertões não é monolítico. Para compreendê-lo, é importante “liberá-lo de uma visão unívoca, e muitas vezes equívoca”, como sugere Bernucci (1995, p. 18). Autor que exige, além de esforço, honestidade intelectual de seus analistas, seria injusto julgar Euclides da Cunha sem levar em conta suas contradições internas e das próprias teorias científicas que ditavam o debate intelectual de então, assim como as que resultaram de seu embate com a realidade empírica. Suas idas e vindas revelam “a dificuldade de tratar o objeto que se quer descrever, ou porque suas qualidades eram excessivamente díspares ou sua forma obstinada, ou porque os anseios do coração caminhavam em direção oposta ao intelecto” (BERNUCCI, 1995, p. 87).

A tarefa é especialmente difícil quando se trata de um escritor tão contraditório quanto Euclides, dono de um estilo tortuoso e de um raciocínio baseado em premissas que são gradualmente desconstruídas ao longo da experiência de campo e da própria escrita do livro. Não basta apenas usar aspas em suas palavras e frases, é preciso tentar entender o que efetivamente pensava, de onde tirou essas ideias, qual o exato sentido dos conceitos que usou, com quais pensadores dialogava, qual o contexto histórico em que vivia. E, principalmente: o que pode ter levado a que expressasse opiniões tão contraditórias?

Como se houvesse vários autores numa mesma obra, “é possível ver desde um Euclides republicano e positivista ferrenho, até o extremamente crítico ao regime político e à nacionalidade, passando por aquele desconfiado das leis de evolução que separavam o sertão do litoral brasileiro” (FRANCO NETO, 2015, p. 91). Quando se compara Os Sertões com outros livros, artigos e cartas do escritor, fica ainda mais claro que seu pensamento não é rígido e linear, mas um working in progress, seguindo um método de escritura que Leopoldo Bernucci denomina de aprendizagem: ao mesmo tempo que o autor escrevia, aderindo-se às teorias raciais da época, ele notava que na prática os sertanejos não se encaixavam nelas (BERNUCCI, 2008).

Seria incompreensível Euclides afirmar que o sertanejo era uma raça destruída pela história (como o faz na segunda parte de Os Sertões) e, posteriormente, criminalizar a ação do exército (como encerra na terceira parte). Seria incompreensível, caso se buscasse uma absoluta coerência no argumento de Euclides e não se abrisse à possibilidade das ambiguidades e das próprias autodesconstruções da sua escrita (SANTOS, 1998, p. 75).

Uma leitura reducionista não é capaz de dar conta do complexo pensamento do autor. “O problema é justamente este”, adverte Bernucci: “Muitos dos enunciados em Os Sertões não podem ser nem refutados nem assegurados, porque pela própria natureza de sua articulação discursiva não são passiveis de afirmação nem de negação” (BERNUCCI, 2008, p. 31-32). Um dos exemplos com que ilustra o uso da aporia na obra euclidiana é justamente a “impossibilidade de afirmar ou negar a validade da conclusão frenológica”, a partir do que Euclides escreve nas páginas 204 (quando a chama de fantasias psico-geométricas) e 780 do livro (quando parafraseia Lombroso para afirmar que no cérebro de Conselheiro poderiam se ler as “linhas essenciais do crime e da loucura”).

Afinal, Euclides aceita ou rejeita as teorias frenológicas? É difícil chegar a uma conclusão. Como em quase tudo o que escreve, “as duas leituras, a ‘certa’ e a ‘errada’, são possíveis, só que ambas coexistem no livro, servindo ao mesmo princípio de construção literária” (GALVÃO, 2009b, p. 37). Aparentemente, mesmo que o autor o considere questionável, ainda assim se julga incapaz de se contrapor ao racismo científico hegemônico. É preciso reconhecer a enorme dificuldade de um pensador periférico, sem formação específica, no século 19, para chegar a uma conclusão sobre assuntos tão complexos quanto raça, mestiçagem e identidade brasileira, ainda hoje controversos, lutando com as armas de todo um sistema intelectual concebido para justificar o imperialismo europeu e a escravidão.

Reflexo de uma dissonância cognitiva típica de quem é obrigado a lidar com ideias e realidades conflitantes, polifonia, antíteses, aporias, antinomias e oximoros marcam o raciocínio de Euclides da Cunha, exigindo do leitor um grande esforço de interpretação. O escritor é mestre no que Walnice Nogueira Galvão chama de movimento oximorático, em que o pensamento se apoia em imagens paradoxais e faz verdadeiros malabarismos para conciliá-las. “O oxímoro em Euclides da Cunha não só arma como expressa a dificuldade real de alcançar uma síntese entre doutrinas contraditórias” (GALVÃO, 2009b, p. 43). Apelando a “atributos antilógicos” (CUNHA, 2018a, p. 524), como ele próprio define, o escritor não raro acaba unindo conceitos opostos numa só expressão, como “Hércules Quasímodo” (CUNHA, 2018a, p. 207).

Quando se analisam as fontes de Euclides, percebe-se que Os Sertões não tem só um narrador, mas muitos, como é o caso do famoso “Um parêntesis irritante” (CUNHA, 2018a, p. 199-201), na segunda parte do livro. “Tudo se passa sob as espécies de um simpósio cujos convivas estão ausentes, mas em que suas ideias em entrechoque os substituem em presença viva nas páginas do livro” (GALVÃO, 2009b, p. 36). Uma das hipóteses já levantadas por Bernucci (apud CUNHA, 2018a, p. 200) é que estas duas páginas e meia com os trechos mais deploravelmente racistas de Os Sertões sejam uma paráfrase do artigo “A loucura epidêmica de Canudos”, escrito por Nina Rodrigues pouco antes da tomada do arraial2 (NINA RODRIGUES, 1939). Em vez de refletir o pensamento euclidiano, o parêntesis irritantemente supremacista seria uma espécie de longas aspas (na verdade uma citação livre) das teorias defendidas por Nina Rodrigues, um dos maiores divulgadores dos conceitos do racismo científico no Brasil. De fato, embora só seja citado uma vez em Os Sertões, ecos do artigo de Nina se fazem ouvir nesta e em várias partes do livro. A citação abaixo pertence a Nina Rodrigues, no entanto parece saída da boca de Euclides. Afinal, ele estaria endossando estas ideias ou as criticando, ao defini-las como um parêntesis irritante e logo em seguida começar o capítulo “Uma raça forte”?

Pelo lado etnológico, não é jagunço todo e qualquer mestiço brasileiro. Representa-o em rigor o mestiço do sertão, que soube acomodar as qualidades viris dos seus ascendentes selvagens, índios ou negros, às condições sociais da vida livre e da civilização rudimentar dos centros que habita. Muito diferente do mestiço do litoral, que a aguardente, o ambiente das cidades, a luta pela vida mais intelectual do que física, uma civilização superior às exigências da sua organização física e mental, enfraqueceram, abastardaram, acentuando a nota degenerativa que já resulta do simples cruzamento de raças antropologicamente muito diferentes, e criando, numa regra geral que conhece muitas exceções, esses tipos imprestáveis e sem virilidade que vão desde os degenerados inferiores, verdadeiros produtos patológicos, até esses talentos tão fáceis, superficiais e palavrosos quanto abúlicos e improdutivos, nos quais os lampejos de uma inteligência vivaz e de curto voo correm parelhas com a falta de energia e até de perfeito equilíbrio moral” (NINA RODRIGUES, 1939, p. 151-152).

Considerações finais

É curioso reler Os Sertões num momento em que o Brasil experimenta uma mudança de paradigma na forma como encara temas como racismo e miscigenação, questionando os efeitos práticos que o mito da democracia racial teve na construção de uma sociedade profundamente desigual e na consolidação de estruturas sociais profundamente discriminatórias. Um espelhamento entre o racismo historicamente segregacionista nos Estados Unidos (WILKERSON, 2021) e o racismo cordial do Brasil (TURRA; VENTURI, 1995) pode ser muito útil para discutir as diferenças e continuidades entre os dois modelos. Mas ele carrega uma armadilha: nos vermos novamente diante de teorias importadas mal adaptadas, como foi o racismo científico europeu com que Euclides da Cunha se debateu e se submeteu.

Por outro lado, não seria a “cancel culture” uma reação natural, embora tardia e excessivamente personalizada, a um racismo que se pretendia científico em seu olhar etnocêntrico contra orientais, nativos americanos e africanos, vistos como raças inferiores? Uma rejeição aos frutos intelectuais de uma época em que se falava abertamente em “luta de raças” (GUMPLOWICZ, 1981), como hoje se fala em “luta de classes”? Por enfrentarem um racismo mais transparente, os pensadores ligados à “critical race theory” enxergariam com mais clareza estratégias discursivas e barreiras invisíveis, criado as bases conceituais de um novo letramento racial? Ou ela diria respeito a uma realidade específica de um país que rejeitou casamentos interraciais até mesmo do ponto de vista legal, usando a regra do “one drop of blood”, uma gota de sangue, como parâmetro, ao contrário do Brasil, em que a mestiçagem é uma realidade inscrita nos genes da maioria da população?

O problema é que, na ânsia dos cancelamentos, há cada vez menos espaço para uma leitura generosa dos autores, abraçando as contradições que, como todos os humanos, até os gênios carregam. Errar é humano. Por certo, Os Sertões é um livro que faz uso de um aparato teórico que hoje facilmente reconhecemos como incorreto, gerando um conteúdo analítico datado, mas ainda hoje repetido. No entanto, é justo que o livro seja pichado como um monumento ao racismo e não como retrato da gradual conscientização de um autor de que suas ideias não correspondem aos fatos? Com o arsenal de que dispunha, Euclides da Cunha fez uma tentativa profundamente honesta de dar sentido a uma guerra sem sentido, analisando suas causas e consequências humanas, criando uma obra que deixou registrado o massacre dos habitantes de Canudos na História, ao contrário de outros combates e insurreições que foram esquecidos. Em sua época dominada pelo racismo científico, apoiou a Abolição e demonstrou amizade e admiração profunda por vários intelectuais negros e mestiços.

Ítalo Calvino diz que um clássico é “um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer” (CALVINO, 1991, p. 11). Mas o que um clássico de fato, não é? Um clássico não é sinônimo de livro perfeito e incriticável, assim como não existe escritor sem defeitos. Um clássico é um livro cheio de camadas, que se renova a cada leitura. Talvez seja o preço a ser pago pelas obras-primas. Uma obra que consegue a proeza de se manter relevante ao longo do tempo se sujeita a ser criticada de diferentes formas, conforme as mentalidades mudam e a importância de certos temas aflora. Mesmo preservado pelo cânone, não está congelado no tempo nem imune a sucessivas críticas.

No final das contas, não seria a onda de cancelamentos de escritores a vitória dos leitores sobre o autor destituído de seu poder e autoridade, uma espécie de imprevisto efeito colateral do movimento descrito por Roland Barthes em “A morte do autor” (2004, p. 57-64)? Na última linha de seu ensaio de 1968, que apontou uma mudança de paradigma e abriu as portas para a teoria da recepção, Barthes prevê que “o nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do Autor” (2004, p. 64). No artigo “Que importa quem fala?”, que de muitas formas complementa o de Barthes, Michel Foucault também aponta um lado negativo da perenidade (FOUCAULT, 2006, p. 34). Ao ser confrontada por leitores, agora transformados em haters, “a obra que tinha o dever de trazer a imortalidade recebeu agora o direito de matar, de ser assassina do seu autor” (FOUCAULT, 2006, p. 34). É o que vemos quando autores consagrados têm a cabeça posta a prêmio e entregue de bandeja a um público sedento de bodes expiatórios para problemas estruturais nunca resolvidos pela sociedade como um todo.

Veja em: https://outraspalavras.net/poeticas/tragam-me-a-cabeca-de-euclides-da-cunha/