Antropóloga mostra: elas constituem o grupo social com maior queda de natalidade. Mas estereótipos, como o de sexualidade excessiva e desregulada, continuam. E elas se viram diante da falta de creches, organizando “casas de cuidado”

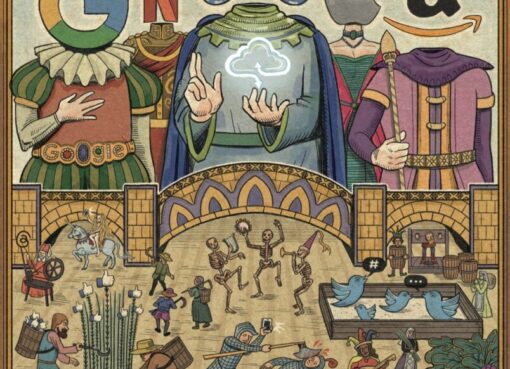

Por: Ana Luiza Basilio | Entrevista com: Camila Fernandes | Imagem: María Magdalena/Nacional Geographic

O cuidado com as crianças sempre norteou as pesquisas da antropóloga Camila Fernandes. Desde o início de sua trajetória acadêmica, a pesquisadora se propôs a investigar as infâncias nas favelas do Rio de Janeiro, mapeando não só a dinâmica entre famílias e comunidades, mas também as estruturas envolvidas no processo.

Ao longo da pesquisa, ela se deparou com dinâmicas diversas. Desde a dimensão antecipada do cuidado – com crianças tomando conta de crianças – até a organização comunitária feminina em prol da tarefa – mães que contam com outras mulheres para zelar por seus filhos, nas conhecidas casas de cuidar.

Após meses de imersão nos territórios do morro do São Carlos e da Mineira, duas favelas situadas na zona norte do Rio, Camila Fernandes lança o livro “Figuras da Causação: as novinhas, as mães nervosas & mães que abandonam os filhos” (Editora Telha).

A obra traz à tona os diversos condicionantes perversos que estruturam esses arranjos do cuidar, para além de esforços individuais ou coletivos, e explica como a percepção generalizada e estereotipada sobre as mulheres das periferias, sobretudo em relação a uma suposta “sexualidade excessiva e desregulada”, serve a um leque de omissões do Estado.

CartaCapital: Qual é o ponto de partida do seu livro?

Camila Fernandes: No meu mestrado, eu já havia feito uma imersão na favela do Morro do Palácio, no Rio de Janeiro, para identificar quem são as pessoas que cuidam dos filhos da classe trabalhadora. Já tinha feito um primeiro mapeamento dessa rede de cuidado que envolve famílias, mães, mulheres que exercem o cuidado de maneira informal nas casas de cuidar, associações, e até crianças que acabam cuidando umas das outras.

O que me chamou a atenção, à época, foram as casas de mulheres que tomam conta de crianças na vizinhança. Elas funcionam com o conhecimento da comunidade e do poder público, mas sem nenhuma regulação por parte do Estado, ou seja, na informalidade.

Eu aprofundei essa pesquisa no doutorado, no morro do São Carlos, também no Rio. Essas mulheres cumprem uma função importante na malha do cuidado, de proteção social, e seguem sem direitos trabalhistas, sem ajuda. Há toda uma dimensão política que, por um lado, torna o trabalho dessas mulheres fundamental nesses territórios mas, por outro, os invisibiliza diante o reconhecimento.

CC: O que explica a popularização dessas casas de cuidado?

CF: O que ancora esses trabalhos é o drama do acesso às creches. No Rio de Janeiro, temos mais de 30 mil crianças esperando uma vaga – realidade comum a São Paulo, e a qualquer outra grande metrópole do País. Como a educação é obrigatória apenas a partir dos 4 anos, as políticas de creches ficam em um limbo entre dever e direito, o que abre precedentes para que muitos municípios não cumpram com a oferta necessária.

Outro aspecto a ser considerado é o fato de as creches, muitas vezes, não dialogarem com a necessidade dessas famílias, dessas mães trabalhadoras que saem muito cedo para irem trabalhar e só conseguem retornar por volta das 20h. Então, é muito comum que as crianças que conseguem vaga na creche ainda tenham que passar um período nessas casas de cuidado que, reitero, acabam cumprindo papel fundamental na dinâmica do cuidado.

CC: Você destacou que o poder público conhece a atuação informal dessas nas casas de cuidado. O que poderia ser feito?

CF: Primeiro, é importante destacar que esse trabalho poderia ser incorporado dentro da legalidade. Temos exemplos, há municípios que fazem essa tentativa, seja através de incentivos em empresas terceirizadas, pela inclusão delas em benefícios sociais, ou via parcerias público-privadas.

Dito isso, é possível afirmar que a informalidade serve estrategicamente ao Estado. Ao não fazer creches, o Estado não se responsabiliza, e cria essa dinâmica onde as pessoas da comunidade precisam se organizar. É uma relação de cinismo, porque é sabido que aquilo ali está acontecendo e simplesmente se finge que não existe.

Tendo acesso à creche, as criançasficam bem cuidadas, têm acesso à pedagogia, desenvolvimento social e cognitivo. Pra além disso, as famílias têm acesso à mobilidade, conseguem trabalhar, trazer recursos para casa, romper com uma estrutura de desigualdade social. A creche gera desenvolvimento econômico e social para o país. Só que ainda esbarramos na falácia de que elas [as creches] dão gasto para o estado, quando na verdade são um investimento nas pessoas, nas famílias e nas crianças, que passam a ter possibilidades de romperem com o ciclo estrutural de pobreza. O Estado não pode evadir dessa responsabilidade.

CC: No livro, você também fala de um estereótipo que recai sobre as mulheres das favelas e que, de algum modo, serve para justificar um vazio de políticas públicas a elas, caso da oferta de creches. Como opera essa lógica?

CF: Ao circular entre as casas de cuidado e as creches, comecei a me deparar com percepções distorcidas e ainda muito difundidas na sociedade: que as mulheres pobres têm filhos demais, que não se planejam, não usam preservativo, que fazem filho um atrás do outro para terem acesso a programas como o Bolsa Família… Isso não foi dito só por moradores das comunidades que entrevistei, mas também por gestores da educação, da assistência, do Poder Legislativo…

Me deparei com um pouco de tudo. Gestores dizendo que ‘fazer creche é bom, mas nem tanto, porque quanto mais creche se fizer, mais elas [as mulheres] vão querer ter mais filhos’. Médicos dizendo que ‘as mulheres são ignorantes porque se quisessem poderiam se prevenir’. Professores dizendo que ‘a violência encontrada na sociedade decorre do fato de que as crianças são feitas cedo demais, aí a mãe, por ser novinha, não tem paciência para cuidar da criança e vira uma mãe nervosa que, no limite, acaba abandonando a criança‘. E que ‘os marginais que a gente têm hoje são pessoas que não tiveram família, amor, cresceram sem apego e por isso a sociedade está do jeito que tá‘.

Quando vamos para as estatísticas, a classe social que mais vem decaindo diante a natalidade é a pobre [dados da ONU de 2019 mostram que o Brasil apresentou nas últimas décadas maior diminuição na taxa de fecundidade entre mulheres negras e pobres, consideradas mais vulneráveis socialmente]. Eu tentava entender justamente esse hiato, essa dupla realidade, em que você tem estatisticamente a classe pobre tendo menos filhos e a reprodução contínua desses tipos de falas.

O ponto central do livro foi desvendar que essas narrativas produzem uma eficácia. E qual é a eficácia? Não dar direito para as mulheres. Quando se governa calcado numa suposta hiper reprodução das mulheres, todo o debate de políticas públicas, de delegação de recursos já parte desse ‘diagnóstico’.

Seguindo essa lógica, quanto mais creche se fizer, mais incentivo há para que ‘as mulheres pobres tenham filho e onerem o estado’.

CC: Você também aborda no livro o impacto desses discursos sobre as políticas de segurança pública do Rio de Janeiro. Pode explicar esta relação?

CF: Justamente no processo final do livro eu entendi mais uma das facetas perversas desse discurso: subsidiar, amparar essa produção de morte desenfreada das favelas. Se você pensa aquele território com base na ideia de ‘que se faz filho demais’ como os gestores pensam, de Cabral a Bolsonaro, não por acaso temos territórios que matam mais.

Só é possível permitir que tantas vidas caiam porque se tem ali, nas entrelinhas, a ideia de que naquele território se faz filho demais. Então, as vidas perdidas são dignas, mas nem tanto, porque a mãe que perdeu um filho daqui a pouco vai estar grávida de novo. É como se, na favela, as mães não perdessem filhos, porque já têm crianças demais.

O que ampara essa dimensão dos corpos matáveis também é a crença numa sexualidade descontrolada das mulheres periféricas. A gente nega a essas populações o direito de exercer uma sexualidade e de constituírem família.

Fica evidente que o colonialismo, a escravidão, se organiza não somente a partir da violência direta contra determinadas pessoas, mas a partir da destruição da família, da família negra. Essa dinâmica não é nova, então o que há de novo? É que, ao invés de se escravizar nos termos antigos, se abre a licença para entrar nesses territórios para fuzilar, não dar creche, não dar nada.

CC: Na obra, você também pontua que essa percepção errônea acerca da sexualidade das mulheres periféricas dá respaldo para a manutenção da desigualdade entre elas e os homens.

CF: Toda essa construção discursiva também faz com que o papel reprodutivo dos homens desapareça. A priori, a creche é um problema das mulheres. Homens também fazem filhos, e também têm muitos filhos. Mas aí caímos na questão da culpa e na dimensão do castigo, que tem raiz na moralidade cristã – que quem tem útero tem que carregar o fardo.

Toda essa alegoria que remete a esse mundo religioso e que, no Brasil, é reavivado por esse desgoverno e sua simbologia acerca da mãe, da virgem, da família de bem. Tudo isso cria um mecanismo de desresponsabilização do masculino e hiperresponsabilização das mulheres.

CC: É possível romper com essa dinâmica?

CF: A gente precisa muito se aproximar do debate sobre a valorização do cuidado. A pandemia trouxe esse tema à baila, que remete à história das mulheres e sobretudo às mulheres negras que, ao longo da história, sempre desempenharam esse papel do cuidado, de maneira invisível, não remunerada, subalterna.

A reconstrução da base da democracia não pode ser feita ao lado e ao largo do trabalho de cuidado. É fundamental colocar o cuidado no centro da agenda política, para que a gente convoque a interseccionalidade entre classe raça e gênero.

Também acredito no papel da valorização do conhecimento, que passa pelo acesso aos espaços, mas não só. É preciso valorizar o conhecimento das populações negras, indígenas, faveladas, para que sejamos capazes de ouvi-las, e reconhecê-las dentro do nosso ordenamento social, cultural e político, exatamente o que mais perdemos no governo Bolsonaro.

Veja em: https://outraspalavras.net/outrasmidias/mulheres-faveladas-entre-a-luta-e-o-abandono/