Brasil não é o mesmo de 20 anos atrás. Novas identidades emergiram, fascismo está à espreita e economia degringola. Ao invés de abrir novo ciclo de inclusão por consumo, será preciso apostar em políticas de bem-estar social urbano e na juventude

Por: Roberto Andrés

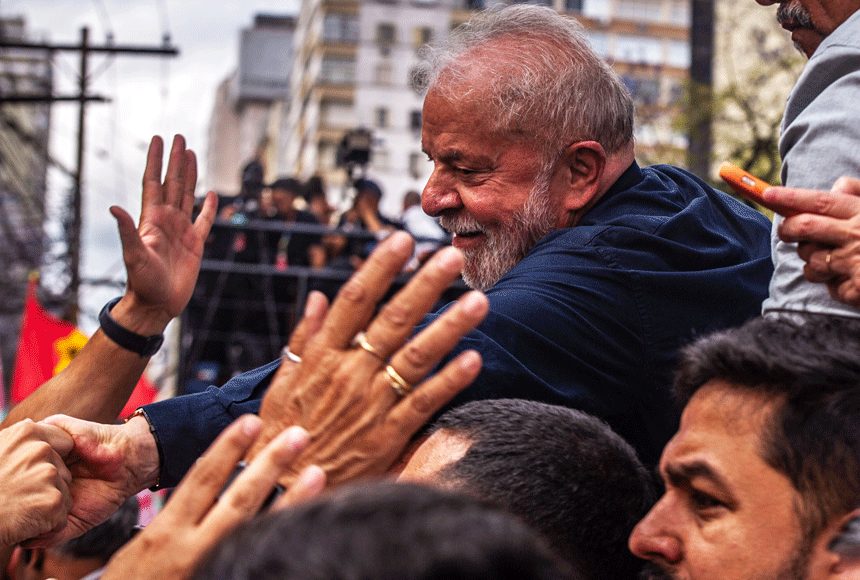

Desde que saiu da prisão política em que foi mantido por 580 dias, Lula levou adiante uma empreitada colossal, à altura das mais épicas jornadas de superação. Em novembro de 2019, quando o ex-presidente foi liberto, poucos diriam que seria possível trilhar o caminho que ele percorreu em três anos. Beneficiado por uma decisão do STF que permitia a réus responderem em liberdade até a última instância de julgamento, Lula saiu da prisão, mas estava com os direitos políticos cassados pela lei da Ficha Limpa. A quantidade de processos a que respondia indicava que seria difícil ele voltar a se candidatar. O PT estava isolado e carecia de renovação.

A sequência de fatos que veio em seguida fez jus a histórias como as de Getúlio Vargas e Nelson Mandela, líderes políticos cuja passagem pela prisão foi sucedida pela volta por cima, reconciliação com antigos adversários e grandeza nas decisões. Na esteira da Vaza Jato, investigação jornalística liderada pelo The Intercept BR que explicitou as relações indecorosas entre juízes e promotores na operação Lava Jato, Lula foi acumulando vitórias no STF. Primeiro, a anulação das sentenças dadas em Curitiba. Em seguida, a declaração de suspeição de Sergio Moro nos processos em que julgou o ex-presidente, o que devolveu a ele os direitos políticos. Por fim, Lula teve os bens desbloqueados pela Justiça.

No final de 2021, começou a circular a informação de que Geraldo Alckmin poderia compor a chapa do ex-presidente, como vice. A aliança de adversários históricos, embora promissora na perspectiva do enfrentamento ao bolsonarismo, parecia pouco factível. Afinal, os anos anteriores foram marcados pelo bate-cabeça do campo democrático. O sociólogo Celso Rocha de Barros, um entusiasta de primeira hora da chapa Lula – Alckmin, ponderou que “talvez nós, como país, não tenhamos mais o nível de inteligência coletiva, senso de responsabilidade e caráter necessários para fazer algo assim”. Pois a coisa avançou. Alckmin retirou sua pré-candidatura ao governo de São Paulo, migrou para o PSB e integrou a chapa presidencial.

Lula empreendeu um consistente movimento de aproximação de antigos adversários e ex-aliados. E foi costurando uma ampla frente de oposição ao bolsonarismo. Começou se encontrando com FHC e outros tucanos históricos. Restabeleceu pontes com líderes do PMDB que haviam votado pelo Impeachment de Dilma Rousseff. Fez encontros com movimentos sociais e novas lideranças da esquerda. Às vésperas da campanha eleitoral, Lula conseguiu atrair André Janones, do Avante, que abriu mão da candidatura presidencial e ajudou a turbinar a campanha petista nas redes. Em seguida, se reaproximou de Marina Silva, antiga aliada com quem estava rompido havia uma década. Vieram também Cristovam Buarque, Henrique Meirelles, os economistas do Plano Real e vários políticos de fora do espectro da esquerda.

Nunca antes na história desse país um candidato à reeleição havia perdido a disputa presidencial. Jair Bolsonaro perdeu. Por mais que o governo do extremista tenha sido destrutivo em todas as esferas, esse não era um resultado óbvio. Primeiro, porque os Bolsonaro são hábeis comunicadores, têm uma musculatura extraordinária nas redes sociais e sabem manter uma grande base engajada. Segundo, porque contavam com o apoio de diversas denominações evangélicas, que fizeram da reeleição do aliado uma verdadeira cruzada. Por fim, porque o governo federal protagonizou o maior esquema de derrame orçamentário com objetivos eleitorais de que se tem notícia, injetando bilhões no orçamento secreto, no Auxílio Brasil, em programas de apoio setorizados e na redução de preço dos combustíveis. A oposição vencer nesse contexto não foi um feito pequeno.

Veio ainda o desafio de aplacar a sanha golpista do presidente e seu séquito de lunáticos armados. A ampla coalizão que se montou em torno da candidatura de Lula foi chave para que o país evitasse o rumo do caos. O campo democrático brasileiro agiu à altura do momento político, diferentemente do que ocorrera em 2018. Se tudo correr como previsto, Lula tomará posse em 1º de janeiro de 2023 como presidente da República do Brasil pela terceira vez. E seu governo terá uma tarefa ainda mais árdua do que a que foi empreendida até aqui.

Nos últimos três anos, Lula e o PT fizeram bem aquilo que dominam: articulações, negociações, campanha. A partir do ano que vem, terão o desafio de reconstruir um país destroçado, dialogar com um Congresso cujo fisiologismo tradicional se radicalizou à direita e dar direção para um governo formado por uma coalizão heterodoxa. Tudo isso demandará, ainda, superar os limites da primeira versão do lulismo.

Quando Lula assumiu a Presidência da República, em 2003, o índice de Gini no Brasil estava em 0,583. O índice mede a diferença de ganhos entre pobres e ricos nas sociedades – varia de zero a 1 e, quanto mais baixo, menos desigual é o país. O valor obtido no Brasil indica se tratar de uma das sociedades mais desiguais do mundo. Nos anos 1950, o índice era um pouco menor. Durante a ditadura civil-militar, que acentuou a concentração de renda, ele subiu para a casa dos 0,6, e oscilou em torno desse patamar por três décadas. Foi no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) que o Gini começou a cair no país, ainda que de forma modesta.

Os governos petistas, aproveitando-se de um momento favorável no mercado internacional, foram capazes de produzir a maior queda histórica continuada do Gini no Brasil. Em 2015, o índice chegou a 0,514. Embora este ainda fosse um valor alto, a queda foi significativa, que indica expressiva redução de pobreza no período. No centro dela estiveram as políticas levadas a cabo pelo lulismo, como o Bolsa Família, o aumento real continuado do salário mínimo e o crescimento econômico impulsionado por aumento de investimentos públicos e expansão do crédito.

Além de reduzir a pobreza, essas políticas contribuíram para ativar o mercado interno, permitindo que uma população historicamente excluída acessasse itens básicos. As raízes da desigualdade brasileira geraram uma massa miserável incapaz de participar das atividades econômicas. As políticas do lulismo foram a primeira ocasião em que uma parte relevante dessa massa moveu-se uma casa adiante. E o movimento foi significativo. A classe E, composta pelos mais pobres, representava 28,1% da população brasileira em 2003, e caiu para 10,9% em 2012. As classes D e E juntas abarcavam 96,2 milhões de pessoas em 2003, e caíram para 63,5 milhões em 2011. Como resultado, a classe C cresceu de 65,8 milhões para 105,5 milhões de pessoas no período.[1]

Esse grande incremento da classe C criou o espaço para uma nova fase do lulismo. Nela, o governo enfrentou a crise econômica mundial de 2008 com medidas contracíclicas, com ênfase no estímulo às indústrias automobilística e da construção civil. Os estágios anteriores, que retiraram milhões de pessoas dos estratos mais baixos, foram cruciais para que fosse “possível apresentar aos capitalistas a perspectiva de vender carros e casas para uma classe C ampliada no Brasil”, como argumentou o cientista político André Singer. Da perspectiva da atividade econômica, o arranjo foi um sucesso. Quanto mais gente ascendia, mais aumentava a demanda pelo consumo, o que fazia crescer as vendas e a produção na indústria. Entre 2006 e 2010, o PIB do país cresceu, em média, 4,5% ao ano, a maior taxa sustentada em muitas décadas.

Tornou-se conhecida no Brasil – de forma distorcida por ideólogos de extrema direita – a formulação de hegemonia do filósofo Antonio Gramsci, que se utiliza de dois conceitos que remetem à tradição do pensamento marxista: infraestrutura e superestrutura. O primeiro diz respeito às bases econômicas e produtivas da sociedade; o segundo, às concepções de mundo que prevalecem. Para o pensador italiano, a hegemonia se estabelece pela capacidade que um bloco de poder tem de articular as condições materiais da sociedade com a cultura, a moral e as ideias que regem os modos de vida.

Pois bem, o lulismo não transformou apenas a infraestrutura da sociedade brasileira, mas também sua superestrutura. Até porque um aspecto alimenta o outro. O período de crescimento econômico com inclusão alterou as concepções de mundo da sociedade. Mais e mais pessoas migraram da pobreza extrema para estratos intermediários, e passaram a aspirar um futuro distinto para seus filhos. As privações absolutas foram deixando de ser o centro das preocupações. As novas gerações colocariam outras demandas na mesa, e elas seriam conformadas pelo mundo no qual essa juventude passava a viver. Um mundo que passava por uma mudança acelerada.

Em novembro de 1994, uma reportagem no Jornal do Brasil contabilizava 28 websites hospedados no país. Os que tinham acesso à rede para visualizar essas páginas eram uma parte ínfima da população. Pouco mais de uma década depois, em 2006, o Brasil tinha o segundo maior número de acessos ao YouTube em todo o mundo, cerca de 21 milhões de usuários ativos no MSN e uma das maiores comunidades do Orkut de que se tinha notícia. Em 2012, já havia 94 milhões de usuários de internet no país.

A primeira década do século XXI foi de entusiasmo com as possibilidades abertas pelas tecnologias da informação e comunicação. Emergia a cultura de blogs; em seguida viria a das redes sociais. O modelo de broadcasting, da mídia tradicional, começava a ser desafiado pela comunicação em rede. Ao invés de um canal difusor e uma plateia passiva, um emaranhado de atores que são emissores, distribuidores e receptores das mensagens. Discursos contra-hegemônicos dos mais diversos ganharam espaço na sociedade. Cada vez mais grupos passaram a se organizar pela Internet. Junto a isso, vieram as políticas de educação e cultura do lulismo.

Quando Fernando Haddad chegou à secretaria executiva do Ministério da Educação, em 2004, apresentou ao ministro Tarso Genro a proposta de incluir 400 mil alunos no ensino superior sem custos para o governo. As universidades privadas não cumpriam uma regra, estabelecida na Constituição de 1988, que as obrigava a oferecer bolsas em troca das isenções de que desfrutavam. A proposta de Haddad era fazer cumprir a lei e regulamentar a concessão das bolsas, com foco na inclusão de estudantes de baixa renda. Assim nasceu o ProUni, programa que produziu um salto no acesso à educação. Em cinco anos, de 2005 a 2010, o programa atendeu 750 mil bolsistas.. Quase metade das bolsas foi ofertada para pessoas pardas ou negras. A inclusão seria impulsionada, ainda, pela ampliação do Fies, programa de crédito para a educação.

Junto à ampliação do acesso à educação privada, o governo passou a expandir as universidades federais, pelo programa Reuni. Foram criados novos campi em regiões desassistidas, e universidades já estabelecidas abriram cursos noturnos, atendendo a alunos de renda mais baixa. O país saltou de 45 universidades federais em 2003 para 59 em 2010, e dobrou o número de vagas no período. Tudo isso levou ao crescimento significativo do acesso à graduação. Em 2003, ocorreram no país pouco menos de 4 milhões de matrículas no ensino superior. Dez anos depois, esse número já ultrapassava 7 milhões. O setor privado aumentou percentualmente sua participação, passando de cerca de 70% das vagas, em 2003, para quase 75%, em 2013.[2]

Com isso, a desigualdade sociorracial na educação caiu. Em 2003, a taxa de escolaridade de pessoas brancas era quatro vezes maior que a de pessoas negras; em 2009, essa relação caiu para 2,6 vezes.[3] Tudo isso dava consequência às aspirações de mudança que a inclusão econômica fomentava. Famílias de origem pobre que chegavam à classe C passavam a ver seus filhos ingressarem nas faculdades. Ainda que houvesse ressalvas sobre a qualidade das faculdades privadas, a promessa de ascensão do lulismo parecia se concretizar.

De forma complementar, veio a democratização do acesso à cultura. Em seu discurso de posse como ministro, em 2003, Gilberto Gil apontou o desafio de “tirar o Ministério da Cultura da distância em que ele se encontra do dia a dia dos brasileiros” e fazer com que ele estivesse “presente em todos os recantos de nosso país”. Até aquele momento, as políticas culturais estavam bastante restritas ao financiamento pela Lei Rouanet e eram acessadas principalmente por setores da elite e da classe média. Assim que assumiu o ministério, Gil convidou o sociólogo Juca Ferreira para comandar a Secretaria Executiva da pasta. Não há exagero em dizer que a dupla liderou uma revolução nas políticas culturais no Brasil.

Veja em: https://outraspalavras.net/outrasmidias/os-novos-desafios-do-lulismo/