No Youtube, o algoritmo já controla 70% das visualizações. O WhatsApp tornou-se uma caixa-preta. Debate público é implodido: vale tudo para obter “engajamento” – até alavancar a ultradireita. Será possível descolonizar as redes sociais?

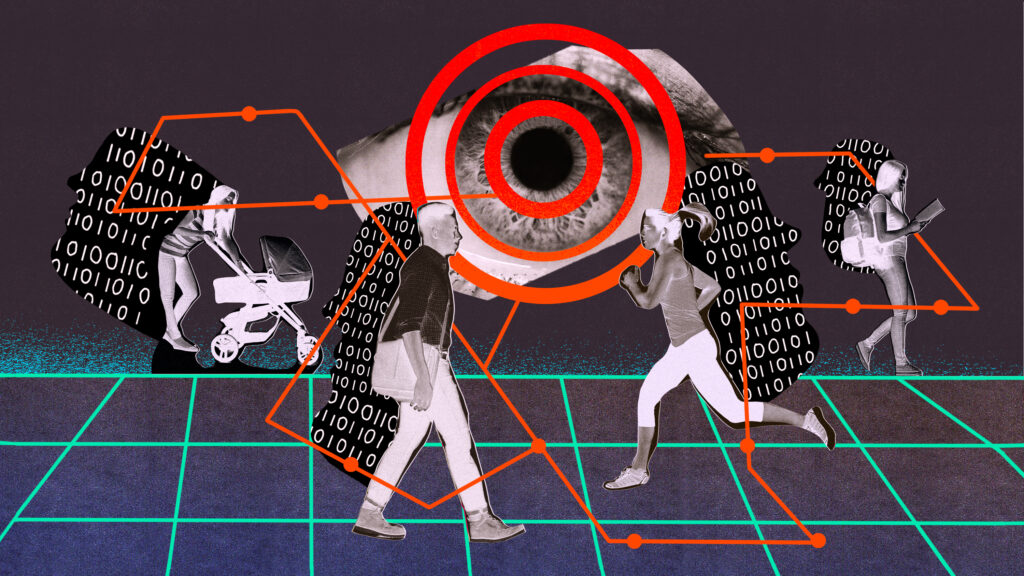

Por: Rafael Evangelista |Imagem: Franziska Barczyk/MIT Tchnology Review

Título original: Nascidas para lucrar: como as grandes plataformas controlam o debate online e ameaçam a democracia. Este artigo integra o livro Quem Controla a Mídia? Dos velhos oligopólios aos monopólios digitais, do coletivo Intervozes, publicado pela editora Veneta, parceira editorial de Outras Palavras. Quem apoia nosso jornalismo de profundidade tem desconto de 20% em todo o catálogo da editora. Saiba como apoiar

O ressurgimento global de movimentos autoritários que perseguem as minorias parece espelhar a primeira metade do século passado, que foi marcada na carne pela ascensão de diversas modalidades de fascismos, autoritarismos e populismos divisionistas fundados na construção de mitos sobre uma origem comum de certos povos e em teorias conspiratórias sobre inimigos internos e externos. Na época, como agora, ganhava importância o debate sobre o papel das tecnologias no fomento ou no oferecimento de meios para o surgimento desse tipo de fenômeno.

A questão central, naquele momento, fosse talvez mais clara: temia-se que as tecnologias de emissão de sinais de radiofrequência de “um para muitos” (broadcast) pudessem ser instrumentalizadas para a arregimentação de massas hipnotizadas por líderes carismáticos. Os indivíduos eram entendidos em sua fragilidade perante a comunicação de massa. Assim como a propaganda era empregada para vender produtos, receava-se que a comunicação de “um para muitos” fosse utilizada para vender ideias de uma maneira tão eficiente que o receptor as imaginaria emergindo de si (Turner, 2013).

Assustados com o fascismo italiano, com o nazismo alemão e com movimentações semelhantes acontecendo ao redor do mundo, incluindo o território estadunidense, intelectuais e artistas de áreas e trajetórias diferentes se perguntaram que novos aparatos – técnicos, artísticos e intelectuais – seria preciso construir de modo a formar um homem democrático (1). Como fazer para que a loucura autoritária dos líderes populistas não fosse transmitida pelas ondas de radiofrequência? E, ainda que assim fosse canalizada, como constituir um humano capaz de resistir a isso por meio da mobilização inteligente de outras fontes de informação?

Procedentes ou não, esses temores levaram ao desenvolvimento de todo um conjunto de tecnologias, procedimentos, regulações e processos visando à construção (ou manutenção) de cidadãos democráticos. Para garantir o funcionamento satisfatório de um Estado ocidental liberal seria necessário (Fraser, 1990), por um lado, a constituição de um ambiente informativo equilibrado, se possível alimentado por conhecimentos científicos de ponta, em que os cidadãos pudessem tomar conhecimento acurado sobre um mundo que vai além de sua experiência imediata.

Ao mesmo tempo, tanto como efeito desse sistema quanto como uma espécie de sua salvaguarda, seria necessária a constituição de um sujeito crítico, de formação educacional e cultural – num sentido de cultura que vai além do consumo de arte e entretenimento – capaz de filtrar analiticamente a informação que recebe, formando seu próprio juízo.

A importância social do jornalismo foi entendida com base nessas necessidades democráticas. Foi pensando nelas que diversos regramentos em relação à propriedade privada dos meios de comunicação e à distribuição democrática do uso do espectro eletromagnético – a distribuição dos sinais de rádio e TV – foram desenvolvidos. Seria necessário um ambiente de pluralidade informacional para que os indivíduos, seja atuando como consumidores no mercado de informação, seja como detentores de um direito de se informar por canais públicos, pudessem adquirir informações de modo a atuar como cidadãos soberanamente, exercendo suas liberdades de modo efetivo. Bem formados e com acesso a meios plurais, seriam capazes de atuar criticamente, evitando-se, assim, a repetição do flagelo totalitário.

As leis de regulação sobre a propriedade dos meios de comunicação são filhas diretas desses temores. E a internet também, apesar de ela apenas se concretizar anos mais tarde. Os anos que se seguem às Grandes Guerras foram férteis em projetos, debates e desenvolvimento teórico em torno da importância da liberdade de informação para a democracia (Breton, 1995). Quando a internet, mesmo antes da WWW (World Wide Web), começa a chegar ao público geral, é recebida como a estrutura perfeita para a comunicação horizontalizada e democrática. O clima foi de euforia. De fato, muitos dos técnicos que trabalharam pela constituição dos padrões e protocolos dessa rede participaram ou comungaram das mesmas preocupações em relação à capacidade técnica da rádio e da televisão de restringir a liberdade de expressão.

De certa forma, sempre se soube quais eram os passos sociais necessários para a constituição de uma esfera pública zelosa da democracia e para a formação de indivíduos democráticos: oferecer canais plurais de expressão de diversos setores sociais e manter um sistema educacional que buscasse a diversidade. Mas os obstáculos materiais nunca foram pequenos.

“Democracia demais” favorece a denúncia da desigualdade, ou seja, ajuda na formação de sujeitos que percebem a injustiça na distribuição dos recursos disponíveis. Além disso, no capitalismo, nada escapa de se tornar um meio de produção, uma máquina de transformar tudo em mercadoria, inclusive as artes e a comunicação. Notícias e opinião são transformadas em produtos a serem vendidos no mercado ou em produtos que servem para vender outros produtos. No fim das contas, a única maneira que sobra para sustentar a produção informativa, artística e cultural – que inclui a vida dos seres humanos que a fazem – acaba passando, de uma forma ou de outra, pelos mecanismos de venda da força de trabalho próprios do sistema capitalista.

De repente a internet aparece como atalho para superar essas dificuldades e, até mesmo, para alguns, como uma tecnologia determinante com base na qual seria inevitável a superação das relações capitalistas.

A desregulação e concentração do broadcast e a esperança nas redes digitais

Se, logo após as Grandes Guerras, havia um consenso mundial forte sobre a importância da pluralidade dos meios para evitar o retorno do totalitarismo, os anos de ascensão do neoliberalismo contribuem para uma transformação nesse cenário. Durante os anos 1970 e 1980, instaurou-se um clima geral favorável à desregulamentação em todos os setores da economia. Isso acabou por atingir o setor de comunicações nos países ocidentais, erodindo-se um ecossistema midiático mais saudável, ainda que imperfeito, que garantia algum nível de diversidade. É claro que um processo como esse não se desenvolve historicamente sem a ação concreta de atores interessados. E talvez um dos mais representativos seja Rupert Murdoch.

A história profissional de Murdoch começa na Austrália, como herdeiro de um jornal local. A partir dessa base, apostando em conteúdo sensacionalista e de entretenimento, e fazendo uso de seu veículo para eleger políticos de seu interesse, o empresário compra algumas publicações locais e funda, em 1964, o primeiro jornal nacional australiano, The Australian. De lá, expande para o Reino Unido, onde apoia a eleição de Margaret Thatcher como primeira-ministra e, em troca, recebe vistas grossas para sua expansão monopolista pelo país. Os conservadores ainda deixam passar o drible de Murdoch na regulação da emissão de sinais de TV por satélite: operando de Luxemburgo, faz o sinal de sua Sky Television chegar a solo britânico. A maré muda quando o partido de Thatcher tenta colocar freio em uma maior expansão do australiano no setor de TV, o que o faz apoiar o “novo trabalhismo” neoliberal de Tony Blair já nos anos 1990, ajudando a elegê-lo.

Nos EUA, a trajetória de Murdoch foi parecida. Primeiro uma proximidade com um círculo de consultores do então presidente Ronald Reagan, incluindo Roger Stone – que mais tarde se tornaria amigo e assessor do futuro presidente Donald Trump. Nos anos 1980, Murdoch já era proprietário do tabloide sensacionalista The New York Post. Com isso, conseguiu cruzar a propriedade de jornais com estações de TV. Mais tarde, o governo de George Bush facilitaria a entrada da 20th Century Fox, de Murdoch, no time das grandes emissoras. Nos anos 1990, a proximidade com o então prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani – que mais tarde se tornaria advogado de Trump –, ajudaria na briga comprada com a Time Warner. Na época, Murdoch lutava para que o canal de notícias 24 horas Fox News (uma versão conservadora da CNN, de propriedade da Time Warner) fosse oferecido pelo serviço de TV a cabo da concorrente.

Mas se o ambiente era de concentração e fusão nas operações da velha mídia, a internet parecia trazer um conjunto promissor de oportunidades. Brigar contra jornais e TVs parecia coisa do passado, o negócio seria apostar nessa nova infraestrutura que logo se espalharia pelo globo – oferecendo velocidades cada vez maiores de transmissão. A nova rede parecia oferecer todas as soluções que se podia pedir: infinitos canais de transmissão e recepção, horizontalidade completa, hibridação de todo tipo de mídia em uma só plataforma. O site de qualquer grande empresa de mídia estava tão ao alcance de todos quanto qualquer iniciativa de mídia alternativa. Se eles detinham o poder da publicidade e o dinheiro para contratar profissionais da notícia, os movimentos sociais progressistas detinham a força da militância no calor das ruas e o uso esperto das estratégias de colaboração.

Talvez nenhum movimento tenha sonhado tão alto e despertado tanto as imaginações de uma nova ordem comunicacional revolucionária quanto o movimento software livre. Para fazer frente à onda de mercantilização do software que, no fim das contas, significava alienar os trabalhadores – programadores do produto de seu trabalho –, alguns hackers visionários começaram uma cadeia colaborativa que usava aquilo que os oprimia – as (então) novas leis de propriedade intelectual – para superar os novos obstáculos a uma produção livre coletivizada. Conectados pelas novas redes, passaram a usar de seu tempo livre para produzir softwares de maneira colaborativa, cada um ficando a cargo de um fragmento do trabalho.

Esse código seria de ninguém e de todo mundo – qualquer um que possuísse uma cópia do programa seria livre para lê-lo, estudá-lo, usá-lo e alterá-lo como quisesse. Com liberdade seria possível construir uma rede colaborativa de trabalho comunitário capaz de enfrentar e superar os melhores produtos das grandes corporações de software. E algumas versões das licenças livres continham o verdadeiro pulo do gato, o copyleft. Isso significa que os trabalhos derivados daqueles que contavam com uma licença copyleft precisariam ser licenciados da mesma forma. Isso impediria que alguém fizesse uso do trabalho que alguns oferecem à comunidade, transformando-o em sua propriedade pela modificação da licença. E criaria uma rede de colaboração que tenderia a se tornar cada vez mais forte porque, para usar daquele trabalho que me é oferecido colaborativamente em minha produção, eu me comprometeria a licenciar o produto final também com uma licença livre, fortalecendo o sistema como um todo. Quanto mais software livre disponível, mais software livre tenderia a ser produzido.

O sucesso do movimento foi incontestável. Tão forte que o setor empresarial, para adotá-lo em sua versão mais conservadora e menos resistente à alienação, renomeou-o como “software aberto” e passou a fazer campanha pelas licenças não copyleft (mais fáceis de serem aproveitadas e tornadas proprietárias). A abertura virou pré-requisito mais para a competição do que para a colaboração entre desenvolvedores. A transparência – a princípio de códigos, mas depois também de vidas em redes sociais – virou um valor em si mesma, sem uma reflexão muito aprofundada ou uma crítica consistente. Mais tarde, as grandes empresas de tecnologia subverteriam a ideia de compartilhamento e transparência e usariam a autoexposição dos indivíduos como principal combustível de uma economia da vida interior (Ball, 2009).

O fato é que a história de sucesso e assimilação do software livre pelos grandes negócios ajuda a explicar como partimos, de maneira otimista, de promessas de liberdade e apropriação de meios no início da internet para o momento atual, em que essa tecnologia (que já não é tão nova e que tanto deve à busca do fortalecimento da democracia) aparece associada com a volta do autoritarismo. Não somente os códigos produzidos pelo movimento, mas ideias e valores foram incorporados produtos que fizeram a fama e a fortuna das grandes plataformas que hoje controlam a rede. Como uma onda que vai e vem, o impulso de abertura e descentralização foi transformado em negócio e subvertido.

A internet na lógica dominante de comunicação

Abertos, dilacerados, expostos, vulneráveis e descentralizados ficamos nós, os pequenos pontos da rede. Fortes, cada vez mais opacos, capazes de vasculhar cada um de nós e se alimentar de nosso conhecimento e boa vontade ficaram as grandes plataformas. Como o sistema é globalmente direcionado pelo lucro e pela exploração do trabalho, essas empresas prosperaram ao canalizar os fluxos informacionais para si, extrair conhecimento e informação sobre eles e determinar a direção de quais fluxos atingirão quais audiências.

É um processo difícil de visualizar por entre as brumas das utopias cibernéticas de uma comunidade global compartilhando conhecimento, mas a análise histórica e conjuntural de uma das grandes plataformas da web da atualidade pode nos ajudar nesse sentido. Criado em fevereiro de 2005, o YouTube surgiu numa época em que a banda de conexão à internet e o acesso se alargavam. A promessa era de uma plataforma neutra e universal, capaz de servir de infraestrutura para o envio e a visualização de vídeos. Quase 15 anos depois, a ideia nem parece tão revolucionária, mas à época ela significava a concretização material do sonho de uma TV universal e múltipla. Era como se o espectro magnético se multiplicasse infinitamente, de maneira que todos pudessem ser uma estação de TV. Até o nome fazia referência a isso, ao antigo tubo das televisões analógicas.

O crescimento foi fulminante. Em meados de 2006 o site já abrigava mais de 65 mil produções e era o quinto mais popular do mundo, com 100 milhões de visualizações diárias. Em outubro do mesmo ano, o já gigante Google faz um movimento ousado para a época e compra a plataforma por 1,65 bilhão de dólares. Na época, um humorista fez uma comparação reveladora, ainda que equivocada. Citando o valor de privatização da mineradora Vale do Rio Doce, vendida por 3,3 bilhões de dólares, apenas duas vezes mais do que a plataforma, brincou: “É a época que estamos vivendo… Reservas gigantescas de minério sendo comparadas com uma reserva gigantesca de vídeos com adolescentes de sunga amarela fazendo dancinhas bizarras” (Evangelista, 2007).

O que nos chama a atenção na piada – talvez inadvertidamente e para além da desastrada privatização da Vale – é onde reside o valor do YouTube, que dá substância a uma venda de tamanha monta. Qual era – e como alcançou – um patrimônio que dá base a uma valoração tão rápida e tão extraordinária? O modelo de negócios inicial foi amplamente baseado na exploração de conteúdos enviados por usuários. Ainda que a empresa, naquele momento, não fosse lucrativa, os direitos sobre vídeos enviados por usuários e a atração ao site que estes exerciam foram fundamentais no dimensionamento desse valor. O Google não entrou só com dinheiro. O negócio foi fechado depois que a empresa apresentou acordos com três companhias de mídia que abdicavam de processos de violação de direitos autorais. Essa é a segunda faceta da atratividade da plataforma aos usuários: boa parte do conteúdo ali disponibilizado eram produções antigas, levadas ao site não pelos detentores dos direitos autorais, mas por fãs de todos tipos que compartilhavam a obra dos artistas de que gostavam.

Depois dos ataques ao Napster, ao BitTorrent e a outras iniciativas de compartilhamento de conteúdos entre os usuários, o YouTube aparecia como ferramenta de acesso e compartilhamento de filmes, músicas e programas de TV. Com isso, o risco legal de processo era transferido aos usuários. Embora a plataforma também fosse ameaçada legalmente, usuários individuais são a ponta mais vulnerável em eventual litigação, além de serem responsáveis pela seleção e pelo trabalho físico de fazer o upload do conteúdo.

Ideólogos da nova economia do compartilhamento alardeariam as vantagens de tais plataformas usarem os próprios usuários para produzir conteúdo, enquanto as empresas lucrariam com a venda de anúncios. Nesse sentido, a estratégia era clara. Assim como no software livre e na Wikipedia – cujo conteúdo livre era cada vez mais incorporado em plataformas comerciais –, as empresas buscavam maneiras de lucrar com o fluxo de conteúdos produzidos por outros sem necessariamente precisar ser titulares dos direitos autorais.

Estudando a evolução da indústria fonográfica desde o arranjo de mercado analógico tradicional, passando para o momento da abundância de conteúdos em plataformas como o YouTube, Leonardo Ribeiro da Cruz (2014) mostra como o risco e o investimento são transferidos das gravadoras para os músicos. Antes, cabia à indústria garimpar talentos, estabelecer contratos de cessão de direitos autorais, investir na produção e na promoção das obras e recolher os lucros por meio da venda de discos. Com a digitalização da música e a disponibilização das obras em plataformas como o YouTube, cabe aos artistas produzir a si mesmos e arrebanhar fãs para então eventualmente serem contratados por empresários que ficarão à cargo da promoção daquele artista e da venda de shows. A plataforma funciona como um intermediário que se alimenta desse fluxo e da disponibilização da obra de artistas que arcam com o risco de se colocar no mercado.

Mas a compra do YouTube pelo Google pavimentaria e potencializaria a proliferação de tantos novos modelos de exploração comercial dos fluxos quanto a imaginação dos engenheiros e venture capitalists (2) pudesse produzir. Desde o início dos 2000, o Google vinha elaborando um modelo que sustentaria seu oferecimento de serviços de busca na internet baseado numa espécie de leilão de público para anunciantes. Em sua forma atual, mais elaborada, ele faz uso de uma mineração exaustiva de todo tipo de dado a respeito dos usuários passível de ser extraído para oferecer essa informação aos anunciantes que quiserem pagar mais, de maneira a otimizar o retorno financeiro dos anúncios.

Não se trata somente de vender espaços na página para os anunciantes, mas de, no limite, ler a mente de quem faz a busca, tentando antecipar que conteúdo – e publicidade – pode interessar a essa pessoa, ainda que ela não tenha expressado exatamente aquilo. É uma abordagem diferente de usar apenas as informações inseridas na caixa de busca para encontrar aqueles termos em páginas publicadas na web. Passa-se a usar outros muitos dados daquelas pessoas que buscam (sexo, localização, navegador que está usando, gostos pessoais, etc.) para contextualizar, e entender melhor, aquilo que está sendo buscado.

Essa coleta e esse armazenamento de dados dos usuários, bem como a construção de perfis tendo em vista a predição e manipulação de seus comportamentos, tendo como fim último o uso econômico dessas informações, é o que tem sido chamado de capitalismo de vigilância (Zuboff, 2018). O conglomerado Alphabet, dono do Google, junto com a Meta (anteriormente Facebook) – que também é dona do Instagram e do WhatsApp – são as corporações líderes dessa nova lógica de acumulação capitalista.

Historicamente, o modelo de negócios que sustentou jornais e televisões comerciais tem se baseado na captura da atenção de telespectadores ou leitores e a consequente revenda dessa atenção a anunciantes. No modelo comercial, notícias ou produção cultural e artística servem de atrativo ao olhar, que, nos intervalos, é capturado para a venda de produtos. Emissoras e jornais usavam a extrapolação de dados estatísticos e de pesquisas por amostragem para entender quem era esse receptor da informação.

As plataformas mantêm esse interesse sobre a atenção do público (3). Como os olhos e os ouvidos estão em conexão com aqueles conteúdos, é possível vender anúncios relacionados. Mas a estrutura de construção e funcionamento da internet e da web permite uma quase transparência do público. As tecnologias que entregam o conteúdo também permitem a investigação sobre os rastros que informam quem são essas pessoas. Os smartphones, objetos extremamente pessoais, levados o tempo todo junto ao corpo e cheios de ferramentas capazes de capturar dados ambientais (som, imagens, localização, movimento), levam essa captura possível de dados para um outro nível.

O YouTube, assim como outras plataformas de intermediação de conteúdos e mídias sociais, usa essas informações coletadas para definir que conteúdos exibir para os usuários. É algo que as plataformas de broadcast nunca sonharam em fazer: personalizar o conteúdo a ser mostrado – ou produzido – em nível microssegmentado. Quem cumpre essa função de sugerir – ou impor, em alguns casos – os conteúdos a serem consumidos são os algoritmos, instruções sequenciais que automatizam processos de curadoria de conteúdo com base em informações sobre o usuário e sobre as produções a serem exibidas.

Quando o Twitter seleciona algumas mensagens dos contatos dos usuários que serão exibidas, é o algoritmo que está orientando esse processo. Quando o Facebook escolhe alguns posts, entre os diversos produzidos pelos amigos do usuário para povoar uma timeline, é o algoritmo que determina isso. O objetivo final não é só capturar a atenção, como a televisão já o fazia, mas agora se busca também engendrar um engajamento produtivo. O usuário perfeito não é aquele que só assiste ao mundo passar por sua timeline, mas o que se envolve na produção de mais conteúdo e, por consequência, mais informação sobre si mesmo – pois falar, escrever, clicar, mostrar-se significa se abrir.

Nesse jogo, a excitação constante do usuário é fundamental. Em plataformas como o Facebook, o conteúdo deve ficar acima da concordância silenciosa, mas abaixo da indignação tão desesperançada que imaginamos não haver discussão possível com o interlocutor. Um ambiente de interação desenhado para produzir esse tipo de engajamento a qualquer custo não é, claramente, o mais propício à construção de pontes políticas entre os sujeitos. A arquitetura da plataforma é, em última instância, definida para estimular o engajamento a qualquer custo, que, por sua vez, alinha-se com um modelo de negócios tendo em vista o lucro. Já o debate democrático e a política, por definição, devem derivar da conciliação de interesses coletivos.

Não exatamente pelos mesmos motivos, mas com base em uma lógica de excitação para a produção semelhante, o Instagram é conhecido por ser especialmente prejudicial à saúde psicológica de seus usuários (Scott, 2018). Na plataforma, o uso típico leva a uma curadoria de imagens da própria vida – e do próprio corpo – que, quanto menos real, mais costuma despertar reações positivas dos seguidores. E esse é um ciclo que se retroalimenta, dada a própria natureza mimética de comportamento nas redes sociais, com perfeição encenada estimulando mais perfeição encenada, e alguns distúrbios no caminho.

Um relatório da Sociedade Real Britânica de Saúde Pública aponta para efeitos como solidão, ansiedade, depressão e impactos na autoimagem corporal. Seria incorreto atribuir aos criadores da plataforma um plano para torná-la o que é hoje. Mais realista é perceber a cumplicidade e facilitação dos modelos de negócios das plataformas e das redes sociais com esse jogo de cópia viral de comportamentos que mobiliza uma exponencialidade dos engajamentos, a despeito dos possíveis efeitos sociais e individuais nocivos.

Em alguns casos, o incentivo financeiro à viralização é inerente à própria plataforma. No Instagram, essa estrutura se formou paralelamente, com empresas de publicidade utilizando o número de seguidores apurado pela plataforma para determinar quantias a serem pagas àqueles que promovem marcas ou conteúdos.

É diferente do que ocorre com o YouTube, em que o dono do canal, além de também poder obter algum tipo de financiamento em agências de publicidade, pode ser remunerado diretamente pela exibição de anúncios segmentados embebidos nos vídeos pelos algoritmos da empresa. Em tese, trata-se de uma política bastante justa de divisão dos lucros obtidos pela exploração daquele trabalho autoral expresso no vídeo. O problema é que, sem regulação e automatizado por algoritmos que só visam à combinação entre gigantesca audiência segmentada e lucros, esse sistema se transforma em uma corrida pelo mínimo denominador comum. Ou pior.

Saiba mais em: https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/big-techs-um-pesadelo-pior-que-a-velha-midia/