O cineasta que mirou estrelas para dissecar os desaparecidos políticos. O poeta-aviador que plana sobre o terror chileno. Os sorrisos de “estallido” de Gabriela Mistral. Uma cartografia dos “mundos” de Allende diante da Máquina Pinochet

Por: Mauricio Acuña | Créditos da foto: Arpillera chilena.

Para Lilian Mery Acuña Lopez (in memoriam)

“Saibam que, antes do que se pensa, de novo se abrirão as grandes alamedas por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor”.[1] Com estas palavras ressoando precariamente pelas ondas da rádio Magallanes, na manhã do dia 11 de setembro de 1973, o presidente Salvador Allende se despediu da população que o havia eleito três anos antes. Entrincheirado com um grupo de defensores e assessores mais próximos no Palácio de la Moneda – sede do poder executivo –, Allende viveu um inacreditável bombardeio aéreo que derrubou um dos mais antigos regimes democráticos da América Latina. Portando uma submetralhadora presenteada por Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, Allende resistiu por algumas horas aos ataques, pagando com o próprio sangue o projeto político de uma transição democrática e pacífica para o socialismo.

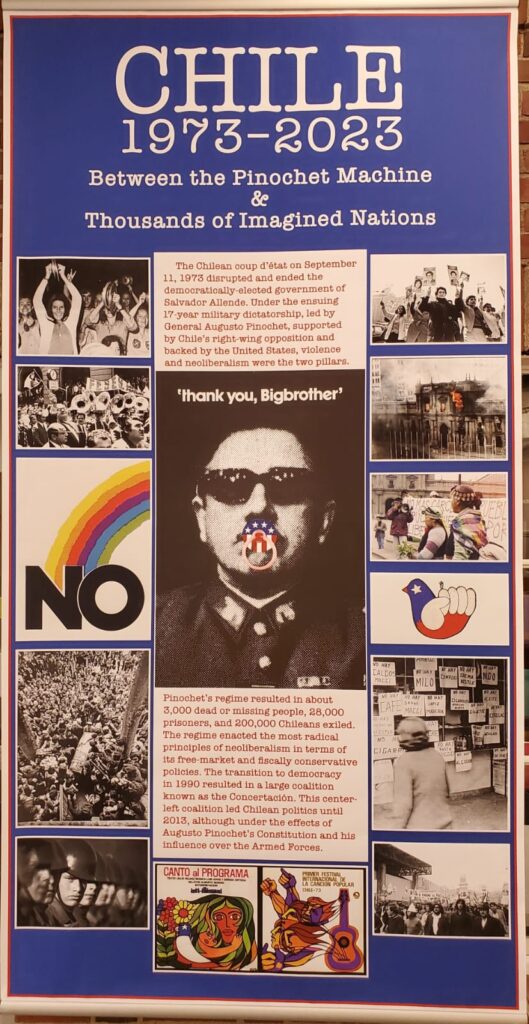

O golpe de estado no Chile interrompeu o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. Liderado pelo general Augusto Pinochet, apoiado pela oposição de direita do Chile e com notória participação do governo dos Estados Unidos, o regime militar que durou 17 anos foi marcado por dois pilares principais: a violência estatal e a implementação pioneira de políticas neoliberais, combinando privatização e um agressivo controle fiscal. Mais grave, o regime de Pinochet resultou em cerca de 3 mil pessoas mortas ou desaparecidas, 28 mil prisioneiros e ao menos 200 mil chilenos exilados. A transição para a democracia deu-se com tropeços e sob a sombra do general que, por força da Constituição aprovada por ele em 1980, permaneceu por longo período como senador vitalício e chefe das Forças Armadas.

Este ensaio elabora um mosaico de leituras sobre o Golpe Militar no Chile, a partir das artes e da memória, quando se completam 50 anos de um dos eventos mais dramáticos do nosso continente. Tanto pela maneira como se romperam as utopias que vibraram às margens da Cordilheira dos Andes como por uma resistência geológica que, de tempos em tempos, emerge sismicamente, o 11 de setembro de 1973 reverbera no presente. Esta contribuição também se inspira na exposição “Chile 1973-2023: Between the Pinochet Machine and Thousands of Imagined Nations”,[2] sob minha curadoria e de Jill Baron, e em exibição na Biblioteca do Dartmouth College, nos Estados Unidos. Entre lembranças pessoais e aproximações por meio de criações de artistas, o que compartilho a seguir são formas breves de voltar para casa. Seções concisas, como propõe o ensaísmo enxuto do crítico Ricardo Piglia, mas também exploratórias e afetivas, como escreve Alejandro Zambra, ao ficcionalizar a sua infância durante a ditadura no Chile. Cinema, literatura, ensaio, memórias, performance e uma exibição são convites para dialogar sobre algumas alamedas da utopia e da catástrofe na América do Sul, mosaico que, como a canção de Violeta Parra, Gracias a la vida, é o canto de muitos e é o meu próprio canto.

Histórias sobre o curso da Via Láctea

Em um dos muitos trechos do documentário Nostalgia da luz (2010), o cineasta Patricio Guzmán passeia lentamente com a câmera por uma casa iluminada em Santiago, no Chile. A voz é vagarosa como o olhar, e vai lembrando entre mesa, cadeira, fogão, máquina de costura e cama a infância de Guzmán em fins da década de 1940 e início da seguinte. Como o diretor reconhece em seguida, era um tempo que existia como um constante presente provinciano, até que as turbulências da história cruzaram as barreiras naturais que sempre tenderam a isolar o país. Ao Norte, o deserto do Atacama, que custou aos colonizadores espanhóis atravessar. Ao Sul, o mundo branco e quebradiço da Patagônia, antecedido pelo território dos obstinados povos araucanos. A Oeste, a imensidão azul do gelado Pacífico. Por fim, ao Leste, as alturas imponentes da Cordilheira dos Andes, “a elevar bronze e brancura”, como escreve Pablo Neruda no épico Canto Geral (1950). A cada um desses mundos Patricio Guzmán tem dedicado um olhar cinematográfico cuidadoso, criando uma filmografia incontornável que inclui, para além de Nostalgia da luz, as obras O botão de pérola (2015) e A cordilheira dos sonhos (2019).

Entre as luzes que desenham as nostalgias do diretor no filme de 2010, destaca-se uma espécie de poeira cósmica que invade os cenários em diversos momentos. Em um deles, ouvimos a coincidência entre o Chile varrido ao centro da história mundial no mesmo momento em que astrônomos de todo o mundo “se enamoran” do deserto do Atacama, e para lá carregam seus gigantes instrumentos de observação, como uma versão atualizada dos moinhos de Dom Quixote. No momento em que os olhos do mundo se voltavam ao Chile, as maiores lentes já criadas pela ciência dirigiam um olhar para o além-terra, para o infinito das estrelas.

A dissonância entre tornar-se um epicentro histórico do breve século XX e uma janela que ampliava os limites sonhados de observação do universo secreta uma dinâmica relação entre natureza e política. Recriada pelas lentes de Guzmán, esta afinidade se traduz, de um lado, pela catástrofe iminente da utopia e, de outro, por uma longa resistência.

Crear, crear, poder popular

Observo a foto em preto e branco de minha mãe com outras cinco mulheres da família, incluindo três tias e avó. Estão ao ar livre, num grande descampado, encostadas na mureta de um monumento de pedra. A luminosidade da foto ressalta os contrastes claros e escuros das roupas modestas, quase todas com calça, camisa ou camiseta. Os sorrisos delicados e a alegria candente dessas mulheres me fazem lembrar o poema Todas íbamos a ser reinas, de Gabriela Mistral, no qual as desilusões das personagens femininas não impedem a poeta de proclamar o desejo de futuras mulheres sobre um “verídico reinar.” Na fotografia, minha mãe e algumas tias se abraçam, possivelmente brincando com o motivo do monumento: “o abraço de Maipú.” O marco foi talhado para celebrar o gesto entre Bernardo O’Higgins e San Martín, no ano de 1818, quando se selou definitivamente a independência do Chile frente à Espanha. O abraço das mulheres da minha família diante do monumento ocorreu em 1970 em Maipú, comuna de trabalhadores na região metropolitana de Santiago e que na época ainda possuía grandes extensões rurais na mão de poucos proprietários. No mesmo ano Salvador Allende assumia a presidência e, durante seu governo, Maipú seria palco de algumas das mais intensas experiências de organização popular a reunir operários e camponeses, tais como o “Cordón Cerrillos-Maipú” e o “Consejo Comunal Campesino de Maipú.”

A nacionalização de grandes indústrias e a expropriação de terras para a reforma agrária ganhava força.[3] Algumas cenas de tais acontecimentos podem ser revisitadas no célebre documentário A batalha do Chile III – o poder popular (1979), do mesmo Patricio Guzmán, e que conta ainda com duas sequências anteriores: A insurreição da burguesia (1975) e O golpe de Estado (1976). Algumas das mais apaixonadas manifestações da época a ecoar o sonoro “Crear, crear, poder popular” passaram em frente ao monumento que testemunhou o abraço das mulheres de minha família. Menos de três anos separavam o sorriso feminino de troça diante do monumento dos próceres da pátria do exílio e da clandestinidade que se impuseram às milhares de pessoas, incluídas a minha mãe, avó e algumas de suas irmãs. Elas escaparam da tortura física, da morte e do desaparecimento a que tantas foram submetidas. Mas não escaparam seus sorrisos de rainha, que se multiplicavam massivamente naqueles anos de felicidade popular.

Atos poéticos e desastres nacionais

“A morte é limpeza”, escreveu nos céus de Santiago pouco depois do Golpe de 11 de setembro Alberto Ruiz-Tagle, alcunha do piloto-poeta da Força Aérea chilena Carlos Wieder, personagem criado pelo escritor Roberto Bolaño no romance Estrela distante (1996). O verso desenhado durante um espetáculo com o avião mal pôde ser visto pelos militares e civis que assistiam ao piloto sob um princípio de tempestade. Um pouco antes, Carlos havia escrito “A morte é comunhão”, ecoando com ambos os versos os sentidos católicos e a cumplicidade de importantes setores da igreja no golpe militar contra o “câncer marxista” aos quais o general Pinochet e o almirante Merino vociferaram inúmeras vezes. Porém, na polissemia dos versos precários também lemos o macabro pacto de violência a unir militares do céu, do mar e da terra sob a tempestuosa reação conservadora ao projeto revolucionário de um socialismo democrático. Era, como se sabe, uma contrarrevolução financiada e apoiada desde sempre por Washington. No caso da Força Aérea, quantos presos e torturados foram lançados ao mar e nos confins da cordilheira?

A picardia do narrador do livro de Roberto Bolaño, no entanto, deixa evidente que poucos conseguiam ler o que o poeta escrevia, colocando em dúvida tanto a capacidade do poeta das nuvens quanto a de compreensão da audiência. Por picardia sublinho aqui a formação literária hispano-americana carregada de astúcia e de burla, mas distinta do narrador malandro notado dialeticamente por Antonio Candido, desde Memórias de um Sargento de Milícias – aquele que transita entre a ordem e a desordem suspendendo-se das culpas diante das desigualdades e injustiças do mundo. O peso da culpa na picardia narrativa de Bolaño é fulminante. Assim também é o julgamento de um dos presentes ao espetáculo do piloto-poeta, capitão fora da tribuna de honra a comentar que “no Chile todos os atos poéticos terminavam em desastres. A maioria, disse, são apenas desastres individuais ou familiares, mas alguns acabam como desastres nacionais”.

Não foi o caso do recital de poesia aérea, que terminou sem gravidade e ao qual se seguiu outra performance “vanguardista” no apartamento do piloto, desta vez com imagens de mulheres torturadas. Entre as que se levantariam para denunciar as barbáries cometidas, conhecemos também a empregada Mapuche das irmãs Garmendia. Desconfiada e reticente, Amalia Maluenda falará contra os delitos cometidos sem expectativas de punições, antes como uma testemunha sóbria de mais um evento na longa cadeia de crimes cometidos pelos chilenos. A diferença que Bolaño ressalta entre a mulher Mapuche e os chilenos não é estranha e termina por evocar a própria estrela que compõe o título do romance. Esta bem poderia ser a da bandeira do Chile, advertindo para um lamentável nacionalismo ou uma desastrosa nação, corpo solitário que titila à distância como os versos tristes do poema XX de Pablo Neruda, já despidos de qualquer romantismo:

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: ‘La noche está estrellada y tiritan, azules, los astros, a lo lejos’”

Volver a los diecisiete

Visito o Chile pela primeira vez com meu pai na década de 2000. Para ele é um retorno aguardado por mais de 30 anos e ao qual corresponde com uma alegria infantil. Criado na cidade de Los Angeles, ao sul do país, sua origem camponesa acomoda uma ternura, uma picardia e um ressentimento patriarcal desconcertantes. Em 1974 ele deixou o país com a minha mãe e a minha irmã recém-nascida, pois ambos foram funcionários durante o governo de Salvador Allende, embora ele nunca tivesse militado ativamente no Partido Socialista – situação distinta de minha família materna, que esteve continuamente ligada ao partido.

Ao longo do tempo que passamos juntos é perceptível como ele se sente mais à vontade nos arredores rurais do que em Santiago, a grande metrópole. Caminhando uma tarde pela capital e após almoçar no turístico mercado central, entramos no boteco “La Piojera”, antigo reduto majoritariamente masculino de trabalhadores, estudantes, escritores boêmios e malandros (“picantes”, no vocabulário da época). O nome que deriva da palavra piolho, e poderia ser traduzido talvez como “sujinho”, é atribuído a um ex-presidente, chocado com o local e a fama que gozava entre os funcionários do seu governo. Embora o bar procure manter na arquitetura e no atendimento o ambiente “huachaca” das antigas classes baixas, acentuando a rusticidade e a informalidade, os atuais frequentadores e frequentadoras imprimem um elemento inescapável de simulacro. Depois de pedir o famoso terremoto, drinque generosamente servido com vinho pipenho, sorvete de abacaxi e granadina, ouço como meu pai puxa conversa com as pessoas e sorri contando histórias do tempo em que frequentava o bar. Passada a euforia inicial da chegada e já com os copos pela metade, pergunto detalhes sobre suas antigas visitas ao ilustre boteco antes do golpe militar. Seus olhos d’água circularam entre as bandeirinhas azuis e vermelhas que decoravam o salão e foram parar em cima do sorvete que flutuava sobre o terremoto, resumindo suas impressões em uma única frase que terminou em silêncio: “antes éramos mais felizes”.

Post Mortem

Passado o terremoto do golpe, já no campo da descomunal repressão e da épica resistência interna e externa de chilenos e chilenas, uma enorme camada geológica de restos e entulhos com pouco lugar nas artes ganhou representação em filmes do diretor Pablo Larraín, contando ainda com as brilhantes e herméticas interpretações de Alfredo Castro. Em Tony Manero (2008), por exemplo, acompanhamos o cotidiano de Raúl Peralta, o obsessivo e inescrupuloso imitador de John Travolta em Saturday Night Fever, em busca da fama num programa da televisão que premia os imitadores de artistas famosos. A distância etária entre o jovem Travolta e seu imitador sul-americano beirando os 50 anos é apenas uma das muitas aberrações duplicadas que o filme explora cruamente. O dia a dia grotesco, cômico e decadente do imitador e das pessoas em seu entorno movimenta a trama com toques de crueldade. Quase todos se movem pela busca de cinco minutos de fama, seja em um show barato num bar vagabundo ou num programa televisivo que, por sua vez, emula uma versão local para as classes populares da indústria cultural dos Estados Unidos. O circuito asfixiante de imitações, abusos e violências entre as personagens é uma aproximação singular dos submundos de miséria que proliferaram durante a modernização econômica das décadas de 1970 e 1980.

Um segundo exemplo é o filme Post mortem (2010), onde somos confrontados com uma abordagem alternativa ao saneamento político promovido pelos centros de tortura e as incontáveis perseguições. Aqui conhecemos Alfredo Castro como o discreto e excêntrico Mario Cornejo, personagem inspirado na vida real de um auxiliar de autópsias num necrotério de Santiago. Grande parte da narrativa ocorre no espaço fechado das instituições e na rotina interminável da burocracia da morte em atender à demanda descontrolada de cadáveres nos dias seguintes ao golpe. A atmosfera naturalmente sombria de um necrotério é acentuada pela fotografia do filme e também pelo personagem Mario Cornejo, com seu caminhar vagaroso e confuso pelos corredores e salas. Não bastasse o absurdo kafkiano dos corpos anônimos brutalizados pela ditadura que se acumulam na morgue, o funcionário menor testemunha nada menos que a autópsia do próprio presidente Salvador Allende. A cena simboliza, assim, a autópsia do próprio país, agora um corpo como qualquer outro, destituído da autoridade política e do simbolismo democrático. A partir da refundação nacional imposta pela Junta Militar, funcionários menores como Mario Cornejo trabalharam ao lado de tantos outros pagos pelo Estado para, como afirma dolorosamente Diamela Eltit, realizar “cada uma de suas fantasias mais destrutivas” (todas as traduções de Eltit são de Pedro Meira Monteiro e Javier Guerrero, A Máquina Pinochet e outros ensaios, e-galáxia, 2017).

A Máquina Pinochet

“Por quê nas épocas obscuras se escreve com tinta invisível?” indaga Neruda em seu Livro das perguntas (1974), publicado em Buenos Aires, no ano seguinte ao golpe militar do Chile. Quando vieram a público esta e outras perguntas, o poeta jazia morto após seu provável envenenamento,[4] seus livros queimavam nas fogueiras públicas do novo regime e as máquinas de escrever eram silenciadas ou destruídas, como uma das encontradas durante os ataques aéreos ao Palácio Presidencial, hoje no Museu da Memória e dos Direitos Humanos em Santiago.[5] Há muitas vozes, corpos, margens e restos acumulados sob a terapia de choque neoliberal promovida pela convergência entre os Chicago Boys da economia e os militares de Pinochet. Um receituário paradoxal se comparado ao ideário nacional-desenvolvimentista característico de outras ditaduras na América Latina, como a brasileira. Aplicada com altas doses de violência e destruição de direitos, tal situação asfixiou a organização popular formada por operários, mineiros, camponeses, professores, estudantes, entre outros grupos. Permaneceram na clandestinidade organizações como o Movimento de Esquerda Revolucionária e, mais adiante, a Frente Patriótica Manuel Rodríguez, além da uma rede de comitês e grupos de exilados em defesa dos Direitos Humanos.

A Máquina Pinochet, “máquina de destruição e abuso”, que tinha no ditador uma de suas faces, nas palavras de Diamela Eltit, parecia contaminar todas as dimensões da realidade com uma violência imperecível ao final da década de 1970. Com as tintas invisíveis dos próprios corpos, centro primordial das agressões, artistas como Eltit, Raúl Zurita, Lotty Rosenfeld e Juan Castillo promoveram uma série de intervenções nos espaços públicos e de arte entre os anos de 1979 e 1985, mais conhecidas como C.A.D.A (Colectivo Acciones de Arte).[6] Cobrir o Museu de Belas Artes com um lençol branco denunciando silenciosamente a censura e escrever “No+” (não mais) pelas paredes da cidade, para que fossem completadas por qualquer cidadão como um grafiti colaborativo e antiditadura, foram algumas das ações do grupo.

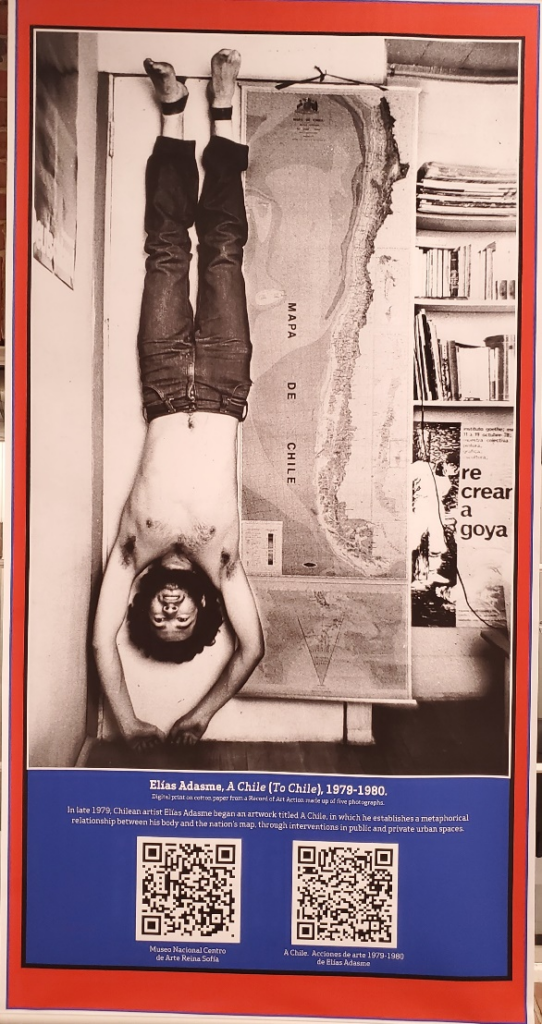

Outros artistas ainda, como Eliás Adasme, convocaram paralelos políticos entre corpo e território, expondo em locais públicos seu próprio corpo dependurado de ponta cabeça ao lado de um mapa do país em semelhante tamanho. Por fim, na crítica socialmente engajada e contra o conservadorismo de gênero e sexualidade calibrado em violência tanto à esquerda como à direita encontramos as performances de Pedro Lemebel e Francisco Casas Silva como o duo “Éguas do Apocalipse” (Yeguas del Apocalipsis). Em uma das controversas ações, Lemebel e Casas Silva entraram cavalgando nus em um dos campi da Universidade do Chile para refundá-la em nome dos excluídos de tal espaço, parodiando, dessa maneira, a masculinidade viril dos militares e conquistadores. Ao tempo em que tais dissidências artísticas procuravam incidir, mesmo que precariamente, sobre a violência e isolamento desencadeada pela Máquina Pinochet, o ditador seria alvo de um atentado levado a cabo por uma das organizações clandestinas em 1986. Sua morte física, no entanto, apenas ocorreria em 2006, após uma decadência acentuada por inúmeros processos judiciais, problemas de saúde e um período em prisão domiciliar na Inglaterra.

Em seus escritos sobre as celebrações mundiais pela morte do ditador, Diamela Eltit insistiu na extensão e densidade da Máquina Pinochet, lembrança fundamental para a nossa experiência recente e conciliatória no Brasil: “Pensei que Pinochet está latente, que é uma máquina que não para… Que o exército incuba Pinochet entre suas armas e condecorações, mas que existe outro e outro e outro. Por isso não descansaremos em paz. Nunca”.

Mil países imaginados

Por meio de um difícil plebiscito, em 1988 a população chilena recusou a continuação da ditadura de Augusto Pinochet, abrindo a transição para o atual período democrático. Uma coligação de centro-esquerda conhecida como “Concertación” venceu as primeiras eleições e as subsequentes até 2013, quando da escolha de Sebastián Piñera. Sob a sua presidência e devido às fortes críticas contra a intensificação das políticas neoliberais, protestos massivos eclodiram em 2019. Conhecido como “Estallido Social” (explosão social), o movimento foi iniciado por estudantes reagindo contra o aumento das taxas de transporte público na capital, acontecimento de amarga familiaridade com o Brasil recente. No Chile, logo os protestos e os motins expandiram-se por todo o país, denunciando o elevado custo de vida, o desemprego, a saúde precarizada, as aposentadorias miseráveis, além do racismo e sexismo entranhados no dia a dia. O “estallido social” abalou o país considerado, até então, pelo presidente Sebastián Piñera, um “oásis” de tranquilidade entre os inquietos vizinhos continentais. Mais importante, porém, o “estalido” foi um processo que abriu uma nova era para a política no Chile, alterando o quadro político e convocando uma Convenção Constitucional.

Em Meu país imaginário (2022), filme realizado durante as manifestações recentes, Patrício Guzmán procurou decifrar os múltiplos sentidos do “estalido social” entre a surpresa e o encanto. O roteiro transita entre imagens das multidões e dos confrontos com a polícia e diversos relatos de participantes, em particular das mulheres. Em oposição ao protagonismo masculino evidente na Batalha do Chile da década de 1970, acompanhamos mulheres de distintas gerações protestando, fotografando, socorrendo, reportando e liderando o processo.[7] Também nos encontramos diante de sugestivos paralelos entre a política e a natureza, assim como entre o passado e o presente. Em uma das cenas de abertura, o cineasta destaca longamente as pedras encontradas pelas ruas. Reconhece ali os pedaços minerais da cordilheira usadas no urbanismo das ruas de Santiago. Extraídas das calçadas pelos manifestantes, as pedras serviram como armas desproporcionais no confronto contra os veículos blindados, as balas de borracha e o gás lacrimogênio mobilizados brutalmente pelos carabineiros. Mesmo sob uma violência que atingiu pelos menos 8 mil indivíduos, dos quais 400 com traumas oculares,[8] as pessoas e as pedras se multiplicaram pelas ruas, como por força de uma irresistível atração mútua. Como se pedaços da Cordilheira dos Andes ressuscitassem pelas mãos das manifestantes, uma tempestade de pedras quebrou a vitrine finíssima da economia neoliberal exemplar sul-americana. Abriam-se novamente as alamedas preconizadas dramaticamente por Salvador Allende na manhã de 11 de setembro de 1973?

Depois da euforia em torno dos variados movimentos sociais que lideraram os protestos, o simbolismo alcançou máxima temperatura com as eleições para as presidências da república e da nova Convenção Constitucional. No primeiro caso elegeu-se Gabriel Boric, uma jovem liderança oriunda do movimento estudantil e, no segundo, Elisa Loncón, linguista e liderança Mapuche, um dos mais importantes povos indígenas. No entanto, alguns recentes recuos políticos incluem a derrota da nova Constituição proposta em outubro de 2022, quando mais de 60% votaram contra o texto altamente progressista elaborado pelos membros da Convenção Constitucional. Desde então, consolidou-se um quadro delicado de incertezas, frustração política e consolidação de novas lideranças à extrema direita do espectro político. As mil nações imaginadas pela plurinacionalidade e pela ampliação de direitos ainda não encontraram espaço dentro do jogo político-institucional. Também ainda não encontraram lugar as quase 1.500 pessoas desaparecidas durante a ditadura, cujas famílias seguem buscando sem descanso. Enquanto a Máquina Pinochet volta a produzir novas faces, desejando moer gente para modelar uma ideia estreita de país, a duração geológica da resistência ensaia novas maneiras de compor suas cores e suas camadas. Se tantas pedras choveram pelos caminhos e tão diversas pessoas ocuparam praças em nome da dignidade, o que esperar para o futuro? Na encruzilhada entre a resistência e a catástrofe, aprendamos a pluralizar as ressonâncias da antiga expressão Mapuche: “Marichiweu! Marichiweu! Marichiweu!”.[9]

Veja em: https://outraspalavras.net/historia-e-memoria/chile-1973-a-arte-entre-catastrofe-e-resistencia/