O psicanalista e autor Robert Jay Lifton sobre o que setenta anos de estudo das vítimas e dos perpetradores do horror lhe ensinaram sobre a vontade humana de sobreviver.

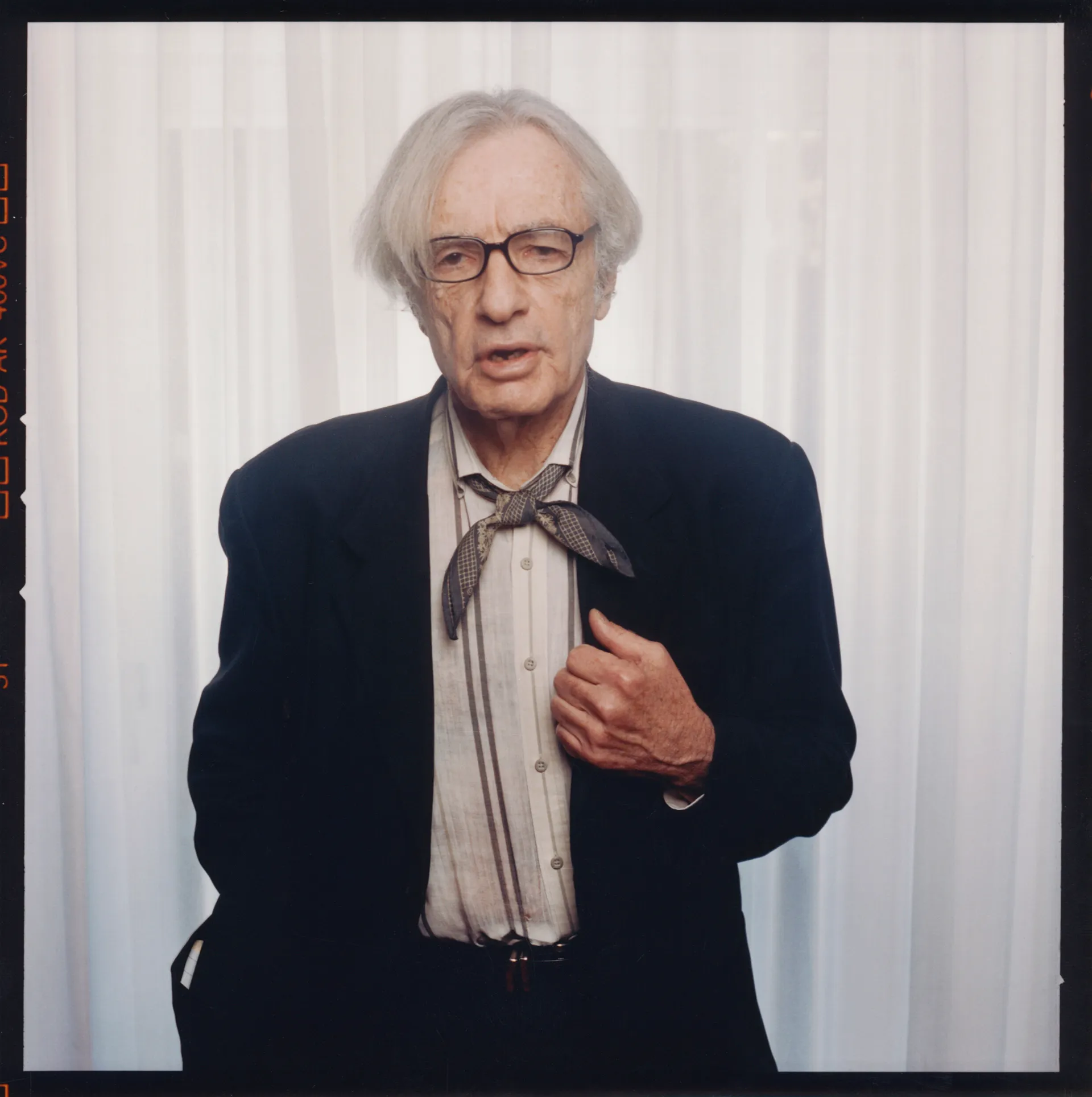

Por: Masha Gessen | Entrevista com: Robert Jay Lifton | Créditos da foto: Jens Rötzsch / OSTKREUZ / Redux. Robert Jay Lifton, fotografado na Alemanha em dezembro de 2000

No primeiro meio século de sua carreira, Robert Jay Lifton publicou cinco livros baseados em estudos de longo prazo sobre tópicos aparentemente muito diferentes. Para seu primeiro livro, “ Reforma do Pensamento e a Psicologia do Totalismo ”, Lifton entrevistou ex-presidiários de campos de reeducação chineses. Com formação como psiquiatra e psicanalista, Lifton usou as entrevistas para compreender a estrutura psicológica – e não a política ou ideológica – do totalitarismo. Seu próximo tema foi Hiroshima ; seu livro “ Morte em Vida ”, de 1968, baseado em extensas entrevistas associativas com sobreviventes da bomba atômica, rendeu a Lifton o National Book Award. Ele então se voltou para a psicologia dos veteranos da Guerra do Vietnã e, logo depois, dos nazistas. Em ambos os livros resultantes – “ Home from the War ” e “ The Nazi Doctors ” – Lifton esforçou-se por compreender a capacidade das pessoas comuns de cometerem atrocidades. Em seu último livro baseado em entrevistas, “ Destruindo o mundo para salvá-lo: Aum Shinrikyo, violência apocalíptica e o novo terrorismo global ”, publicado em 1999, Lifton examinou a psicologia e a ideologia de uma seita.

Lifton é fascinado pelo alcance e pela plasticidade da mente humana, pela sua capacidade de se contorcer às exigências do controlo totalitário, de encontrar justificação para o inimaginável – o Holocausto, os crimes de guerra, a bomba atómica – e ainda assim recuperar e reconjurar a esperança. Num século em que a humanidade descobriu a sua capacidade de destruição em massa, Lifton estudou a psicologia tanto das vítimas como dos perpetradores do horror. “Somos todos sobreviventes de Hiroshima e, na nossa imaginação, de um futuro holocausto nuclear”, escreveu ele no final de “Death in Life”. Como vivemos com esse conhecimento? Quando é que isso leva a mais atrocidades e quando é que resulta naquilo que Lifton chamou, num livro posterior, de “acordo para toda a espécie”?

Os grandes livros de Lifton, embora baseados em pesquisas rigorosas, foram escritos para públicos populares. Ele escreve, essencialmente, dando palestras em um ditafone, dando até mesmo às suas obras mais ambiciosas uma qualidade falada distinta. Entre seus cinco grandes estudos, Lifton publicou livros acadêmicos, artigos e ensaios, e dois livros de desenhos animados, “ Birds ” e “ PsychoBirds ”. (Cada desenho animado apresenta duas cabeças de pássaros com balões de diálogo, como “’De repente, tive uma sensação maravilhosa: eu sou eu!’” “Você estava errado.”) O impacto de Lifton no estudo e no tratamento do trauma é incomparável. . Em uma homenagem de 2020 a Lifton no Journal of the American Psychoanalytic Association , seu ex-colega Charles Strozier escreveu que um capítulo de “Morte em Vida” sobre a psicologia dos sobreviventes “nunca foi superado, apenas repetido muitas vezes e frequentemente diluído em seu poder. Todos aqueles que trabalham com sobreviventes de traumas, pessoais ou sócio-históricos, devem mergulhar no seu trabalho.”

Lifton também foi um prolífico ativista político. Ele se opôs à guerra do Vietnã e passou anos trabalhando no movimento antinuclear. Nos últimos vinte e cinco anos, Lifton escreveu um livro de memórias – “ Witness to an Extreme Century ” – e vários livros que sintetizam as suas ideias. O seu livro mais recente, “ Surviving Our Catastrophes ”, combina reminiscências com o argumento de que os sobreviventes – sejam de guerras, explosões nucleares, da emergência climática em curso, da covid ou de outros eventos catastróficos – podem levar outros no caminho da reinvenção. Se a vida humana é insustentável como nos habituámos a vivê-la, é provável que caiba aos sobreviventes – pessoas que encararam o abismo da catástrofe – imaginar e implementar novas formas de vida.

Lifton cresceu no Brooklyn e passou a maior parte de sua vida adulta entre Nova York e Massachusetts. Ele e sua esposa, Betty Jean Kirschner, autora de livros infantis e defensora da adoção aberta, tinham uma casa em Wellfleet, em Cape Cod, que hospedava reuniões anuais do Grupo Wellfleet, que reunia psicanalistas e outros intelectuais para trocar ideias. . Kirschner morreu em 2010. Alguns anos depois, em um jantar, Lifton conheceu a teórica política Nancy Rosenblum, que se tornou participante do Grupo Wellfleet e sua parceira. Em março de 2020, Lifton e Rosenblum trocaram o apartamento dele no Upper West Side e foram para a casa dela em Truro, Massachusetts, perto da ponta de Cape Cod, onde Lifton, de noventa e sete anos, continua a trabalhar todos os dias. Em setembro, dias depois da publicação de “Surviving Our Catastrophes”, visitei-o lá. A transcrição de nossas conversas foi editada para maior extensão e clareza.

Gostaria de abordar alguns termos que parecem fundamentais para o seu trabalho. Pensei em começar com “totalismo”.

OK, o totalismo é um compromisso de tudo ou nada com uma ideologia. Envolve um impulso para a ação. E é um estado fechado, porque um totalista vê o mundo através da sua ideologia. Um totalista busca possuir a realidade.

E quando você diz “totalista”, você quer dizer um líder ou aspirante a líder, ou qualquer outra pessoa comprometida com a ideologia?

Como é um culto?

Ele forma um certo tipo de relacionamento com os seguidores. Principalmente sua base, como chamam, seus seguidores mais fervorosos, que, de certa forma, vivenciam estados elevados em seus comícios e em relação ao que ele diz ou faz.

A sua definição de totalismo parece muito semelhante à definição de ideologia totalitária de Hannah Arendt. A diferença é que é aplicável não apenas aos estados, mas também a grupos menores?

É como uma versão psicológica do totalitarismo, sim, aplicável a vários grupos. Como vemos agora, há uma espécie de fome de totalismo. Ela decorre principalmente de luxação. Há algo em nós, como seres humanos, que busca fixidez, definição e absolutismo. Somos vulneráveis ao totalismo. Mas é mais pronunciado em momentos de estresse e luxação. Certamente Trump e os seus aliados apelam ao totalismo. O próprio Trump não tem capacidade para sustentar uma ideologia real e contínua. Mas simplesmente declarando que as suas falsidades são verdadeiras e abraçando essa versão do totalismo, ele pode hipnotizar os seus seguidores e eles podem confiar nele para todas as verdades do mundo.

Você tem outro ótimo termo: “clichê que acaba com o pensamento”.

O clichê que acaba com o pensamento é ficar preso na linguagem do totalismo. Portanto, qualquer ideia separada do totalismo que se tenha é errada e deve ser eliminada.

Qual seria um exemplo do Trumpismo?

A Grande Mentira. A promulgação da Grande Mentira por Trump surpreendeu a todos com a medida em que pode ser aceite e acreditada se for constantemente reiterada.

Isso te surpreendeu?

Isso aconteceu. Tal como outros, fui enganado no sentido de esperar que ele fosse tão absurdo que, por exemplo, não fosse nomeado para a Presidência.

O próximo item da minha lista é “situação produtora de atrocidades”.

Isso é muito importante para mim. Quando olhei para a Guerra do Vietname, especialmente para os veteranos anti-guerra, senti que tinham sido colocados numa situação geradora de atrocidades. O que eu quis dizer com isso foi uma combinação de políticas militares e psicologia individual. Houve uma espécie de tristeza irada. Na verdade, todo o massacre de My Lai poderia ser visto como uma combinação de política militar e dor furiosa. Os homens tinham acabado de perder seu querido sargento mais velho, George Cox, que era uma espécie de figura paterna. Ele havia pisado em uma armadilha. O comandante da companhia fez uma cerimônia. Ele disse: “Não há civis inocentes nesta área”. Ele lhes deu carta branca para matar todo mundo. O elogio ao sargento Cox combinou-se com a política militar para desencadear o massacre de My Lai, no qual quase quinhentas pessoas foram mortas numa manhã.

Você escreveu que as pessoas que cometem atrocidades em uma situação que produza atrocidades nunca o fariam em circunstâncias diferentes.

As pessoas entram em situações que produzem atrocidades, não mais violentas, nem mais morais ou imorais, do que você ou eu. Pessoas comuns cometem atrocidades.

Isso nos leva à “normalidade maligna”.

Descreve uma situação que é prejudicial e destrutiva, mas que se torna rotineira, torna-se a norma, torna-se um comportamento aceito. Cheguei a isso observando a normalidade nuclear maligna. Após a Segunda Guerra Mundial, presumiu-se que talvez teríamos que usar a arma novamente. Na Kennedy School of Government de Harvard, um grupo de professores escreveu um livro chamado “Living with Nuclear Weapons”. Havia um livro de Joseph Nye chamado “Ética Nuclear”. Sua “ética nuclear” incluía o uso da arma. Mais tarde houve Star Wars, os mísseis antimísseis que realmente encorajaram o uso do primeiro ataque. Estes foram exemplos de normalidade nuclear maligna. Outros exemplos foram os cenários de pessoas como [os físicos] Edward Teller e Herman Kahn, nos quais poderíamos usar as armas e recuperar rapidamente da guerra nuclear. Poderíamos vencer guerras nucleares.

E agora, de acordo com o Relógio do Juízo Final, estamos mais perto do que nunca de um possível desastre nuclear. No entanto, não parece haver a mesma sensação de pavor generalizado que havia nas décadas de setenta e oitenta.

Acho que em nossas mentes os eventos apocalípticos se fundem. Vejo paralelos entre as ameaças nucleares e climáticas. Charles Strozier e eu fizemos um estudo sobre o medo nuclear. As pessoas falavam do medo nuclear e do medo climático na mesma frase. É como se a mente tivesse uma determinada área para eventos apocalípticos. Falo de “desvio climático”, de crescente consciência do perigo climático. E a consciência nuclear estava diminuindo. Mas isso não significa que o medo nuclear tenha desaparecido. Ainda estava lá no Zeitgeist e ainda está muito presente entre nós, a combinação das alterações nucleares e climáticas, e agora da covid , claro.

Que tal “entorpecimento psíquico”?

O entorpecimento psíquico é uma capacidade ou inclinação diminuída para sentir. Um ponto sobre o entorpecimento psíquico, que de outra forma poderia assemelhar-se a outros mecanismos de defesa, como a desrealização ou a repressão: diz respeito apenas ao sentimento e ao não sentimento. É claro que o entorpecimento psíquico também pode ser protetor. As pessoas em Hiroshima tiveram que se entorpecer. As pessoas em Auschwitz tiveram que se entorpecer bastante para passar por essa experiência. As pessoas diriam: “Eu era uma pessoa diferente em Auschwitz”. Eles diriam: “Eu simplesmente parei de sentir”. Grande parte da vida envolve manter o equilíbrio entre o entorpecimento e o sentimento, dadas as catástrofes que nos confrontam.

Um conceito relacionado que você usa, que vem de Martin Buber, é “imaginar o real”.

É atribuído a Martin Buber, mas até onde sei, ninguém sabe exatamente onde ele o usou. Significa realmente a dificuldade em absorver o que é real. Imaginar o real torna-se necessário para imaginar as nossas catástrofes e enfrentá-las e para aquela virada pela qual a vítima indefesa se torna o sobrevivente ativo que promove a renovação e a resiliência.

Como isso se relaciona com outro de seus conceitos, o nuclearismo?

O nuclearismo é a adoção de armas nucleares para resolver vários problemas humanos e o compromisso com a sua utilização. Falo de uma estranha expressão inicial de nuclearismo entre Oppenheimer e Niels Bohr, que foi um grande mentor de Oppenheimer. Bohr veio para Los Alamos. E eles teriam conversas abstratas. Eles tinham a ideia de que as armas nucleares poderiam ser tanto uma fonte de destruição e destruição como uma fonte de bem, porque a sua utilização evitaria quaisquer guerras no futuro. E essa visão nunca nos abandonou. Oppenheimer nunca renunciou totalmente a isso, embora, em outras ocasiões, tenha dito que tinha sangue nas mãos – em seu famoso encontro com Truman.

Você já viu o filme “Oppenheimer”?

Sim. Achei que era um filme bem feito por um cineasta talentoso. Mas não percebeu esta questão do nuclearismo. Faltou a interação Bohr-Oppenheimer. E o pior de tudo é que não dizia nada sobre o que aconteceu em Hiroshima. Tinha apenas uma imagem fugaz do seu pensamento sobre Hiroshima. Minha opinião é que seu sucesso na fabricação da arma foi a fonte de sua catástrofe pessoal. Ele era profundamente ambivalente sobre seu legado. Sou muito sensível a isso porque foi assim que cheguei à minha preocupação com Oppenheimer: depois de ter estudado Hiroshima, ter morado lá por seis meses, e depois me perguntar: o que aconteceu do outro lado da bomba – as pessoas que fizeram isso? isso, as pessoas que usaram? Eles passaram por uma espécie de entorpecimento. Também é verdade que Oppenheimer, em relação às bombas de hidrogénio maiores, tornou-se o crítico mais veemente do nuclearismo. Isso faz parte da história dele. A moral da história de Oppenheimer é que precisamos da abolição. Essa é a única solução humana.

Por abolição você quer dizer a destruição de todas as armas existentes?

Sim, e não construindo novos.

Você tem acompanhado a guerra na Ucrânia? Você vê Putin engajado no nuclearismo?

Eu faço. Ele tem uma ameaça constante de usar armas nucleares. Alguns acham que a sua própria ameaça é tudo o que ele pode fazer. Mas nem sempre podemos ter certeza. Acho que ele está ciente do perigo das armas nucleares para a raça humana. Ele demonstrou essa consciência, e isso foi expresso algumas vezes pelo seu porta-voz. Mas nunca podemos saber totalmente. Suas emoções são tão extremas.

Há uma ideologia messiânica na Rússia. E a frase usada na televisão russa é: “Se explodirmos o mundo, pelo menos iremos direto para o céu. E eles simplesmente coaxarão.”

Sempre existiu essa ideia com o nuclearismo. De alguma forma, sentimos que o nosso próprio grupo sobreviverá e outros morrerão. É uma ilusão, claro, mas é uma das muitas que invocamos em relação ao perigo nuclear.

Você está em contato com algum dos seus antigos homólogos russos no movimento antinuclear?

Nunca abandonei totalmente os movimentos antinucleares. Tenho estado particularmente ativo em Médicos pela Responsabilidade Social. Tivemos reuniões – ou bombardeios, como chamávamos – em diferentes cidades do país, descrevendo o que aconteceria se ocorresse uma guerra nuclear. Tínhamos uma mensagem muito simples: somos médicos e gostaríamos de poder curá-lo depois desta guerra, mas isso não será realmente possível porque todas as instalações médicas serão destruídas e provavelmente você estará morto. , e estaremos mortos. Fizemos o mesmo internacionalmente com os Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear, que ganharam o Prémio Nobel da Paz. Há uma parte do movimento que não é suficientemente apreciada. [Yevgeny] Chazov, que era o principal representante soviético, era amigo de Gorbachev e alimentava Gorbachev com esta visão de segurança comum. E Gorbachev rapidamente adotou a visão que tínhamos das armas nucleares. Costumava haver um brinde: um americano ou um soviético levantava-se e dizia: “Eu brinde a você, aos seus líderes e ao seu povo. E a sua sobrevivência, porque se você sobreviver, nós sobrevivemos. E se você morrer, nós morremos.”

Vamos falar sobre proteanismo.

O proteanismo recebeu, é claro, o nome do notório metamorfo Proteus. Sugere um eu que está em movimento, que é múltiplo, em vez de composto de ideias fixas, e mutável e que pode ser transformado. Há uma luta contínua entre proteanismo e fixidez. O proteanismo não é garantia de realização ou de nos livrarmos do perigo. Mas o proteanismo tem mais possibilidades de nos levar a uma mentalidade de espécie. Uma mentalidade de espécie significa que estamos preocupados com o destino da espécie humana. Sempre que tomamos medidas para nos opormos às alterações climáticas, ou à covid , ou mesmo à ameaça ao nosso procedimento democrático, estamos a expressar-nos em nome da espécie humana. E esse compromisso com a espécie e com a espécie é crucial para sairmos destes dilemas.

Próximo termo: “profissional testemunha”.

Fui para Hiroshima porque já era antinuclear. Quando lá cheguei, descobri que, dezassete anos depois do lançamento da bomba, não tinha havido nenhum estudo global e inclusivo sobre o que aconteceu àquela cidade e aos grupos de pessoas que nela habitavam. Eu queria realizar um estudo científico, ter um protocolo e fazer perguntas semelhantes a todos – embora tenha alterado meu método, incentivando-os a se associarem. Mas também percebi que queria testemunhar o que aconteceu naquela cidade. Eu queria contar ao mundo. Queria contar, do meu ponto de vista, como profissional da psicologia, o que aconteceu naquela cidade. Foi assim que passei a me ver como um profissional de testemunho. Deveria ser uma forma de testemunho ativo. Houve pessoas em Hiroshima que encarnaram a luta para dar testemunho. Um deles era um historiador que estava na periferia da cidade e disse: “Olhei para baixo e vi que Hiroshima havia desaparecido”. Aquela imagem da cidade desaparecendo tomou conta da minha cabeça e depois se tornou central na minha vida. E a imagem que ficava reverberando em minha mente era: um avião, uma bomba, uma cidade. Eu estava deixando claro – pelo menos para mim mesmo no início e depois, talvez, para os outros – que dar testemunho e agir era algo que precisávamos da parte dos profissionais e de outras pessoas.

Ainda tenho dois termos na minha lista. Um é “sobrevivente”.

Há uma distinção que faço entre a vítima indefesa e o sobrevivente como agente de mudança. No final do meu livro sobre Hiroshima, eu tinha uma seção muito longa descrevendo o sobrevivente. Os sobreviventes de grandes catástrofes são muito especiais. Porque têm dúvidas sobre a continuação da raça humana. Sobreviventes de perdas familiares dolorosas ou de pessoas próximas compartilham a necessidade de dar sentido a essa sobrevivência. As pessoas podem alegar ser sobreviventes se não o forem; os próprios sobreviventes podem, por vezes, descarregar a sua frustração nas pessoas que os rodeiam imediatamente. Existem todos os tipos de problemas com os sobreviventes. Ainda assim, os sobreviventes têm um certo conhecimento através do que vivenciaram que ninguém mais tem. Os sobreviventes surpreenderam-me ao dizer coisas como “Auschwitz foi terrível, mas estou feliz por ter tido uma experiência destas”. Fiquei surpreso ao ouvir essas coisas. Claro, eles realmente não queriam dizer que gostaram. Mas eles estavam tentando dizer que perceberam que tinham algum valor e alguma importância através do que passaram. E foi isso que passei a chamar de poder de sobrevivência ou sabedoria de sobrevivente.

Você tem alguma opinião sobre o uso americano contemporâneo das palavras “sobrevivente” e “vítima”?

Ainda lutamos com esses dois termos. Os Trumpistas passam a ver-se como vítimas e não como sobreviventes. Eles são vítimas do que chamam de “roubo”. Ao se verem como vítimas, assumem uma espécie de retidão. Podem até desenvolver uma falsa missão de sobrevivência, de sustentar a Grande Mentira.

O último termo que tenho na minha lista é “continuidade de vida”.

Quando terminei meu primeiro estudo, queria uma teoria para o que havia feito, por assim dizer. [O psicanalista] Erik Erikson falou de identidade. Eu poderia falar do comunismo chinês como uma transformação da identidade do filho filial chinês no comunista filial. Mas quando se tratava de Hiroshima, Erikson não tinha muito a dizer no seu trabalho sobre a questão da morte. Percebi que precisava chegar a um conjunto de ideias diferente, e era a morte e a continuidade da vida. Em Hiroshima, fui realmente confrontado com a morte em grande escala – mas também com a questão da continuidade da vida, uma vez que as vítimas podiam transformar-se em sobreviventes.

Tal como algumas das suas outras ideias, isto faz-me pensar na escrita de Arendt. Algo que era importante para ela era a ideia de que cada nascimento é um novo começo, uma nova possibilidade política. E, de forma relacionada, o que se interpõe entre nós e o triunfo do totalitarismo é “a capacidade suprema do homem” para inventar algo novo.

Acho que ela está dizendo que é a mente humana que faz tudo isso. A mente humana é tão multifacetada e tão surpreendente. E às vezes contraditório. Pode estar aberto às reivindicações mais loucas que ele próprio pode criar. Esse foi um reconhecimento surpreendente. O eu humano pode nos levar a qualquer lugar e a qualquer lugar.

Deixe-me fazer mais uma pergunta sobre Arendt. Existe um paralelo entre o seu conceito de “normalidade maligna” e a “banalidade do mal” dela?

Há. Quando Arendt fala da “banalidade do mal”, concordo – no sentido de que o mal pode ser uma resposta a uma situação produtora de atrocidades, pode ser praticado por pessoas comuns. Mas eu modificaria um pouco e diria que depois que alguém se envolve em cometer o mal, a pessoa muda. A pessoa não é mais tão banal. Nem o mal, é claro.

A sua falecida esposa, BJ, era membro do Grupo Wellfleet. Sua nova parceira, Nancy Rosenblum, aparece em seu novo livro. Posso pedir que você fale sobre como combinar seus relacionamentos românticos, domésticos e intelectuais?

No caso de BJ, ela foi uma espécie de co-anfitriã das reuniões durante todos esses cinquenta anos e tinha muitas ideias intelectuais próprias, como uma reformadora na adoção e uma autoridade na psicologia da adoção. E no caso de Nancy Rosenblum, como vocês sabem, ela é uma teórica política muito talentosa. Ela veio falar em Wellfleet. Ela deu uma palestra muito humorística chamada “Inveja Ativista”. Ela sempre foi uma teórica muito progressista e tomou posições, mas nunca se considerou uma ativista, enquanto quase todos na reunião de Wellfleet combinavam conhecimento e ativismo.

As pessoas têm falado mais sobre o amor mais tarde na vida. É muito real, e é uma forma diferente de amor, porque, você sabe, a pessoa está bastante formada nessa fase da vida. E talvez tenha um conhecimento melhor de quem é. E o que é um relacionamento e o que pode ser. Mas ainda existe algo chamado amor que tem uma intensidade e uma qualidade especial que está além do cotidiano, e na verdade tem sido crucial para mim e para o meu trabalho na última década. E, na verdade, também tenho sido útil para Nancy, porque temos interesses semelhantes, embora cheguemos a eles a partir de perspectivas intelectuais diferentes. Conversamos muito sobre as coisas. Essa tem sido uma parte muito especial da minha vida na última década. Por outro lado, ela também está bem ciente da minha idade e situação. A ameaça de morte – ou pelo menos a perda da capacidade de funcionar bem – paira sobre mim. Você me perguntou se eu tenho medo da morte. Tenho certeza que sim. Não sou uma figura religiosa que transcendeu tudo isso. Para mim, parte da longevidade é a vontade de viver e o desejo de viver. Para continuar trabalhando e continuar o que é uma situação feliz para mim.

Você é cerca de vinte anos mais velho que Nancy, certo?

Vinte e um anos mais velho.

Então vocês estão em diferentes estágios de suas vidas.

Muito. Significa que ela faz muitas coisas, comigo e para mim, que me permitem funcionar. Tem a ver com muitos detalhes e ajuda pessoal. Às vezes fico preocupado com isso porque fica muito exigente para ela. Ela agora está trabalhando em um livro sobre desgoverno. Ela precisa de tempo e espaço para esse trabalho.

Qual é a sua rotina de trabalho? Você ainda atende pacientes?

Eu não. Desde muito cedo descobri que mesmo tendo um paciente, é preciso estar interessado nele e disponível para ele. De alguma forma, isso interrompeu minha sensação de ser um pesquisador intenso. Então parei de atender pacientes há muito tempo. Levanto de manhã e tomo café da manhã. Não necessariamente tão cedo. Eu durmo muito bem. Verifique meus e-mails depois do café da manhã. E então praticamente vou trabalhar na minha mesa às nove e meia ou dez. E fique lá por algumas horas ou mais. Almoce tarde. Cochilo, em algum momento. Um pouco antes do almoço e depois no final do dia também. Posso fechar os olhos por cinco minutos e me sentir restaurado. Aprendi esse truque com meu pai, com quem aprendi muitas coisas. É provável que volte para minha mesa depois do almoço e trabalhe com um assistente. Meu método é meio trabalhoso, mas funciona para mim. Eu dito os primeiros rascunhos. E então olhar no computador e corrigir, e finalmente transformar em trabalho escrito.

Não posso mais beber, infelizmente. Nunca bebi muito, mas adorava um uísque antes do jantar ou, às vezes, uma vodca tônica. Agora bebo principalmente água ou Pellegrino. Tomaremos esse tipo de bebida talvez às seis horas e talvez ouviremos algumas novidades. Hoje em dia, cansamos das notícias. Mas grande parte da minha rotina é encontrar um universo alternativo. E isso é esporte. Sou um amante do beisebol. Ainda sou um fã ávido dos Los Angeles Dodgers, embora eles tenham se mudado do Brooklyn para Los Angeles em 1957. Você pensaria que meu eu multifacetado os deixaria ir. Norman Mailer, que também é do Brooklyn, disse: “Eles se mudaram. Eu digo: ‘Fodam-se eles’. “Mas há um profundo sentimento de lealdade em mim. Também gosto de assistir futebol, o que é interessante, porque desaprovo muito futebol. É tão prejudicial para seus participantes. Portanto, é uma contradição clara e consciente. É também um jogo muito interessante, que tem uma disposição quase militar e mostra habilidades muito especiais e uma intensidade repentina.

A religião é importante para você?

Não tenho nenhuma religião formal. E eu realmente não gosto da maioria dos grupos religiosos. Quando tentei organizar um bar mitzvah para meu filho, todos os meus amigos progressistas, rabinos ou não, de alguma forma insistiram que você tinha que ingressar em um templo e participar. Eu não. Eu não poderia fazer nenhuma dessas coisas. Ele nunca foi bar mitzvah. Mas, de qualquer forma, vejo a religião como uma grande força na experiência humana. Como muitas pessoas, faço uma distinção entre uma certa dose de espiritualidade e religião formal. Certa vez, um amigo rabino me disse: “Você é mais religioso do que eu”. Isso tinha a ver com compromissos intensos com os outros. Tenho um certo respeito pelo que a religião pode fazer. Certa vez, uma distinta figura religiosa veio ao nosso escritório para organizar uma conferência sobre por que a religião pode ser tão contraditória. Pode servir a humanidade e o seu espírito e liberdade e pode suprimir a sua liberdade. Toda religião tem essas duas possibilidades. Então, quando há um movimento ateu, eu não entro nele porque parece ser tão intensamente anti-religioso quanto as pessoas religiosas estão comprometidas com a religião. Tenho amizade com [o teólogo] Harvey Cox, que foi criado como fundamentalista e sempre tentou ser um fundamentalista progressista, o que é algo difícil de fazer. Ele me prometia todos os anos que os evangélicos estão se tornando mais progressistas, mas nunca o fizeram.

Você pode me falar sobre o Grupo Wellfleet? Como funcionou?

O Grupo Wellfleet tem sido muito importante na minha vida. Durou cinquenta anos. Começou como uma arena para divulgar as ideias de Erik Erikson. Quando a construção da minha casa em Wellfleet foi concluída, em meados dos anos 60, ela incluía uma pequena cabana. Colocamos duas grandes mesas de carvalho no centro. Erik e eu conversamos sobre fazer reuniões, e esse foi imediatamente um lugar para fazer isso. Assim, no ano seguinte, em 1966, iniciamos as reuniões. Eu sempre fui o organizador, mas o Erik sempre teve uma espécie de poder de veto. Você não queria ninguém que o criticasse de qualquer maneira. E então tornou-se cada vez mais uma expressão dos meus interesses. Apresentei lá meu trabalho em Hiroshima e meu trabalho com veteranos e todo tipo de estudos. Com o tempo, as reuniões tornaram-se mais ativistas. Por exemplo, em 1968, logo após a terrível revolta [na Convenção Nacional Democrata] que foi tão reprimida, Richard Goodwin veio e descreveu o que aconteceu.

Sob o meu controle, a reunião abordou cada vez mais questões de guerra e paz. E armas nucleares. Nunca acreditei que pessoas com antipatias ativas deveriam se reunir até reconhecerem o que têm em comum. Não creio que isso seja necessariamente produtivo ou indicativo. Penso que é melhor cercar-nos de pessoas com uma visão geral semelhante na visão do mundo, que se sustentam mutuamente na sua originalidade. As reuniões do Wellfleet tornaram-se uma mistura do acadêmico e do não-acadêmico no sentido usual da palavra. Mas também uma espécie de sarau, onde todos os tipos de mentes interessantes poderiam trocar ideias. Nos encontrávamos uma vez por ano, primeiro por uma semana ou mais e depois por alguns dias, e eram muito intensos. E então houve uma reunião clandestina da Wellfleet, onde, quando todos saíam da reunião, fosse lá o que fosse – nove ou dez da noite – eles bebiam nos motéis locais, onde se hospedavam, e pensavam mais, embora eu não tivesse conhecimento de que.

Quantas pessoas participaram?

Este barraco poderia acomodar até quarenta pessoas. Nós os encerramos depois do quinquagésimo ano. Estávamos todos envelhecendo, especialmente eu. Mas então, mesmo após o término das reuniões, almoçávamos em Nova York, que chamávamos de Wellfleet em Nova York, ou almoços em Wellfleet, que chamávamos de Wellfleet em Wellfleet. Você perguntou se eu sinto falta deles. Eu sim, de certa forma. Mas é o que chamo de renúncias, não porque eu queira me livrar delas, mas porque chega um momento na vida em que você precisa se livrar delas, assim como eu tive que parar de jogar tênis. Joguei tênis dos vinte aos sessenta. Certamente, as lembranças deles são muito importantes para mim. Lembro-me de momentos de diferentes reuniões, mas também apenas das reuniões em si, porque, talvez, a ideia comunitária fosse tão importante como qualquer outra.

Você acha fácil se ajustar ao seu ambiente físico? Esta era a casa da Nancy?

No novo livro, você elogia o presidente Biden e o vice-presidente Harris por seus esforços iniciais para homenagear as pessoas que morreram de covid . Você acha que este é um exemplo do tipo de narrativa sustentada que você diz ser necessária?

É difícil criar o luto coletivo que a covid exige. Certamente, a Administração Biden, logo no seu início, fez uma tentativa válida de o fazer, quando acendeu aquelas luzes à volta da piscina perto do Lincoln Memorial, quatrocentas delas, para os quatrocentos mil americanos que tinham morrido. E então houve outra cerimônia. E incentivaram as pessoas a colocar velas nas janelas ou tocar sinos, para tornar o evento participativo. Mas é difícil sustentar isso. Existem propostas para um memorial para covid . É difícil de fazer e ainda assim vale a pena tentar.

Você observa que a pandemia de 1918 praticamente desapareceu da memória.

Isso é uma coisa incrível. Cinquenta milhões de pessoas. A maior pandemia de todos os tempos. E quase nenhuma comemoração pública disso. Quando o covid surgiu, não existia um modelo que talvez pudesse servir como forma de entendimento. Eles usaram formas semelhantes de máscaras e distanciamento. Mas não houve lembrança pública disso.

Alguns estudiosos sugeriram que é porque não há heróis nem vilões, nem imagens de estilo militar nas quais se basear para criar uma comemoração.

Bem, isso é verdade. De certa forma, isso também se aplica ao clima. E ainda assim há sobreviventes disso. E eles têm se manifestado. Eles formam grupos. Grupos chamados Long covid SOS ou Widows of covid-19 ou covid Survivors for Change. Eles têm nomes que sugerem que estão empenhados em contar à sociedade sobre isso e em melhorar o tratamento que a sociedade dá a isso.

O seu livro “The Climate Swerve”, publicado em 2017, parecia muito esperançoso. Você escreveu sobre o início de um acordo que abrange toda a espécie. Essa esperança foi moderada?

Não creio que esteja menos esperançoso do que quando escrevi “The Climate Swerve”. No meu novo livro [“Surviving Our Catastrophes”], a esperança ainda está lá, mas o foco está muito mais na sabedoria e no poder do sobrevivente. Em qualquer dos casos, nunca fui completamente optimista – mas esperançoso de que existam estas possibilidades.

Há outra coisa que gostaria de mencionar que aconteceu na minha velhice. Tive uma longa interação com a psicanálise. Erik Erikson me ensinou como ser ambivalente em relação à psicanálise. De certa forma, foi um problema maior para ele, porque ele saiu completamente dela e ainda assim se voltou contra sua fixidez quando ela era excessivamente tradicionalizada. No meu caso, eu sabia que era importante, mas também sabia que poderia ser prejudicial porque era muito tradicionalizado. Temia que meu modo de vida excêntrico pudesse ser visto como neurótico. Mas agora, na minha idade avançada, os analistas me querem. Alguns deles me procuraram há alguns anos para fazer a palestra principal em uma reunião sobre meu trabalho. Fiquei surpreso, mas muito feliz em fazer isso. Eles foram extremamente calorosos, como se estivessem ansiosos e necessitados de trazer a psicanálise para a sociedade e reconhecessem mais as questões que me preocupavam, relacionadas ao totalismo e à fixidez. Desde então, eles me convidaram para publicar em seu jornal. É gratificante, porque a psicanálise foi muito importante para minha formação.

O que há em seu estilo de vida que você achou que seu analista criticaria?

Temia que eles percebessem que alguém que saía pelo mundo e entrevistava estudantes e intelectuais chineses ou professores, diplomatas e académicos da Europa Ocidental era um pouco excêntrico, ou mesmo neurótico.

O fato de você estar entrevistando pessoas em vez de fazer pura pesquisa acadêmica?

Sim está certo. Uma vida mais “normal” poderia ter sido abrir um consultório no Upper West Side para atender pacientes psicanalíticos e psicoterapêuticos. E trabalhar regularmente com o movimento psicanalítico. Eu me vi buscando um tipo de vida diferente.

Conte-me sobre o momento em que você decidiu buscar um tipo de vida diferente.

Em 1954, a minha mulher e eu vivíamos em Hong Kong há apenas três meses e eu entrevistava estudantes e intelectuais chineses, académicos e diplomatas ocidentais, observadores da China e ocidentais que estiveram na China e foram presos. Fiquei fascinado pela reforma do pensamento porque era um esforço coercitivo de mudança baseado na autocrítica e na confissão. Eu queria ficar lá, mas naquela época não tinha feito nada. Eu não tinha feito residência em psiquiatria e não havia ingressado na formação psicanalítica. Além disso, meu dinheiro estava acabando. Minha esposa, BJ, estava bem de qualquer maneira. Andei pelas ruas pensando e me perguntando, e voltei depois de uma longa caminhada por Hong Kong e disse: “Olha, não podemos ficar. Não vejo nenhuma maneira de podermos.” Mas no dia seguinte, pedi-lhe que me ajudasse a redigir um pedido de bolsa de investigação local que me permitiria ficar. Foi uma decisão crucial porque foi o início da minha identidade como psiquiatra no mundo .

Você atua profissionalmente há setenta e cinco anos. Isto permite-lhe fazer algo que quase ninguém no planeta consegue fazer: ligar e comparar eventos como a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a corrida nuclear, a crise climática e a pandemia da COVID . É um feito particularmente notável durante este momento a-histórico.

Absolutamente. Mas, num certo sentido, não existe um tempo a-histórico. Os americanos podem parecer a-históricos, mas a história está sempre em nós. Isso ajuda a nos criar. É disso que trata a abordagem psico-histórica. Para mim, ter aquele longo fluxo de história, sim, senti, me deu uma perspectiva.

Você chamou o século XX de “um século extremo”. O que você acha do vigésimo primeiro?

O século XX trouxe-nos Auschwitz e Hiroshima. O vigésimo primeiro, eu acho, nos trouxe Trump. E toda uma direita recentemente intensificada. Alguns chamam isso de populismo. Mas é fanatismo e violência de direita. Ainda temos as ameaças catastróficas. E agora são ameaças sustentadas. Houve alguns escritores que falaram de tudo o que alcançámos ao longo do século XX e nas primeiras décadas do século XXI. E isso é verdade. Existem conquistas na superação da escravidão e da tortura – na maioria das vezes, de forma alguma totalmente, mas vendo isso como algo ruim. Tendo criado instituições que atendem indivíduos. Mas os nossos chamados melhores anjos são, em muitos aspectos, derrotados pelo fanatismo de direita.

Se você ainda pudesse sair e fazer entrevistas, o que gostaria de estudar?

Talvez eu queira estudar as pessoas que combatem o fanatismo e o seu papel nas instituições. E talvez eu também queira estudar pessoas que são atraídas pela violência potencial – não com a esperança de conquistá-las, mas de compreender melhor os seus pontos de vista. Esse foi o tipo de perspectiva a partir da qual estudei os médicos nazistas. Entrevistei pessoas de um tipo por quem eu simpatizava profundamente e de um tipo pelo qual eu era profundamente antagônico.

Tem alguma coisa que eu não te perguntei?

Eu diria algo sobre esta ideia de esperança e possibilidade. Meu temperamento vai na direção da esperança. Às vezes, quando Nancy e eu discutimos, ela fica mais pessimista e eu mais esperançoso com o mesmo material em mãos. Tenho um temperamento voltado para a esperança. Mas para manter essa esperança, preciso de provas. E busco essa evidência em meu trabalho.