Artistas, autores e cineastas, originários de diversas etnias, conquistam destaque inédito. Apropriam-se das técnicas “do branco” para confrontar a violência colonial. Um breve panorama mostra a potência criativa deste momento singular na cultura brasileira

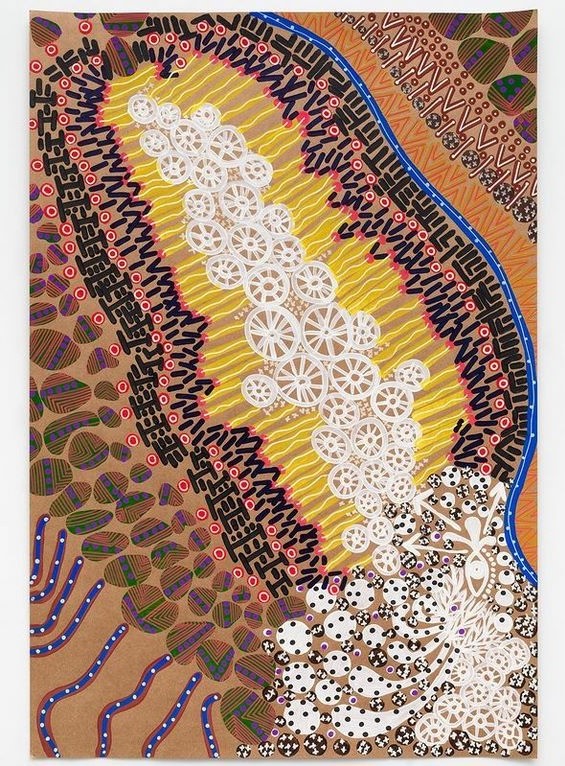

Por: Alcida Rita Ramos | Imagem: A queda do céu e a mãe de todas as lutas (2022), de Daiara Tukano; a figuração dialoga com a pietà renascentista.

O que leva um grupo de pessoas, uma coletividade, a congregar esforços e talentos para produzir impactos no mundo ao redor? Será condição necessária viver as agruras do purgatório para emergir no paraíso? Será que são os gigantescos desarranjos sociais, como na Europa pós-medieval, a mola propulsora sem a qual não surgirá uma nova era? Ou, como no Sul dos Estados Unidos, é preciso amargar uma prolongada escravidão para produzir o extraordinário movimento cultural conhecido como Harlem Renaissance?

Trazer essa discussão para o contexto da arte indígena contemporânea pode parecer um tanto descabido, mas nos ajuda a esclarecer alguns aspectos do movimento cultural a que ora assistimos, que nos encanta, mas que mal compreendemos.

O que há – se é que há – em comum entre a Renascença do Harlem no início do século XX e o que chamo de Renascença Indígena no Brasil atual? Primeiro, temos coletividades etnicamente diferenciadas do resto da população nacional – negros americanos e indígenas brasileiros. Segundo, ambos os momentos têm na mobilidade espacial o estopim para atividades criativas. Vale a pena puxar alguns desses fios históricos.

No admirável livro The Warmth of Other Suns, Isabel Wilkerson (2011) acompanha a saga daqueles migrantes no que chama de “história épica da Grande Migração da América”, o êxodo espetacular de boa parte da população negra dos estados do Sul para o Norte, depois da derrota dos confederados e o fim da escravidão negra em 1865. Entre fracassos e êxitos, sobreviventes negros do cataclisma que foi a guerra de Secessão americana, eventualmente, estabeleceram-se na periferia de Manhattan e criaram uma das mais impressionantes efervescências culturais daquele país. “O fluxo de migrantes negros logo rompeu os últimos diques raciais no Harlem” (Wilkerson, 2011: 250) que, nos anos 1920, deram lugar à famosa Renascença que congregou pintores, escritores, músicos e atletas que fizeram a fama da nata cultural dos Estados Unidos e projetaram a Negritude no resto do mundo. A Grande Depressão de 1929 e a Segunda Guerra Mundial mutilaram esse portentoso movimento, mas não destruíram seu legado duradouro, como atestam nomes como Louis Armstrong, W.E.B. Du Bois, Zora Neale Hurston, entre muitos outros.

Assim como os artistas do Harlem nasceram do movimento de gente pelo país, também no Brasil a explosão artística que agora assistimos protagonizada por indígenas resulta da mobilidade de pessoas para fora das aldeias. O movimento no espaço leva ao movimento de sensibilidades estéticas, como bem expressou o saudoso artista plástico Jaider Esbell.

Minhas andanças por tantos cantos talvez tivessem me preparado para enxergar e sentir aquilo que a colonização tirara dos nossos povos quando aqui chegaram, a alma maior. Eu agora posso entender melhor o sentido desses encontros que ocorrem sempre, desde sempre, mas que, pela urgência da derrocada humanitária sobre a ecologia, é preciso que nos exibamos em simultâneo. É preciso falar, escrever, performar, atuar, enfeitiçar, pois, em matéria de arte para nós, povos indígenas, a obra não basta (Esbell, 2021, p. 11).

Mas, ao contrário dos artistas do Harlem, o movimento dos indígenas brasileiros para fora das aldeias não foi feito em massa, embora a motivação não seja tão diferente. Aqui, agora, como lá, então, há um componente de expulsão, aqui expresso na invasão das terras ancestrais com o consequente empobrecimento da qualidade de vida; lá, resultado da quebra dos grilhões da escravidão, anunciando um futuro possível sob “o calor de outros sóis”.

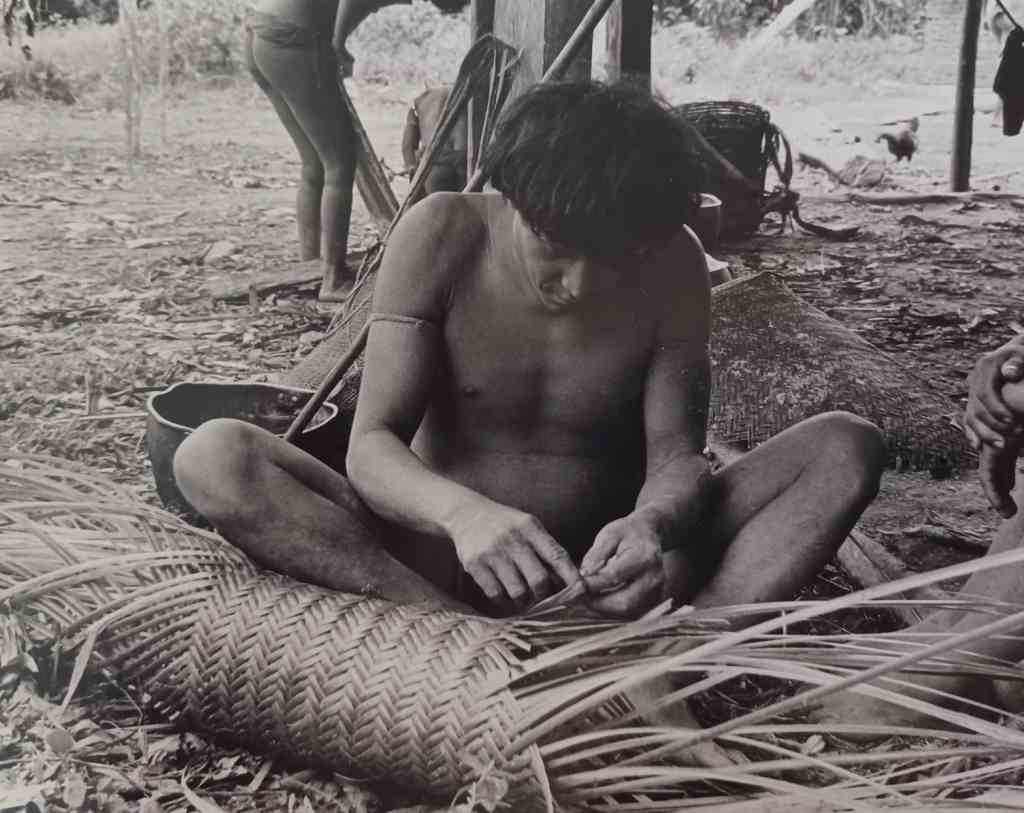

Não que não houvesse arte indígena antes desta Renascença. Sem entrar pela arqueologia à busca de exemplos, pensemos na estética indígena mundial nos últimos tempos: as manifestações gráficas do Dreamtime dos Aborígenes australianos, as miniaturas de marfim dos Inuit, ou os totens dos Kwakiutl e seus vizinhos canadenses. Mais perto de nós, temos as joias que os Waurá do Alto Xingu produzem com palha, barro e madeira, os figurinos Karajá, os tecidos Huni Kuin, a plumária Urubu-Kaapor, Kayapó ou Bororo, a pintura corporal Kadiweu, os ubíquos bancos zoomorfos… Muito acertadamente, diz o antropólogo Pedro Cesarino (2021: 29), “ao tomar para si as técnicas introduzidas pelo invasor não indígena, artistas diversos não apenas traduzem para o papel esquemas gráficos e narrativos já praticados em outras mídias como também inauguram um novo gênero capaz de subverter, pela beleza e pelo sentido, a violência do colonizador”.

Sair de casa e espraiar-se pelo mundo expande a consciência de que é possível ampliar as possibilidades estéticas. No entanto, é fundamental manter os vínculos com a comunidade de origem, pois é ela a fonte de inspiração que propicia combinar o tradicional com o inusitado, o estranho, aquilo que fustiga as imaginações. Nas artes plásticas, além do inesquecível Jaider Esbell, filho inspirado do povo Macuxi de Roraima, uma pletora de artistas bebendo inspiração dentro e fora de casa compõem um acervo estético invejável: Carmézia Emiliano, também Macuxi, Daiara Tukano, Denilson Baniwa, Isabel Maxakali, Ailan Pankararu, Joseca Yanomami, Yaka Huni Kuin, Rivaldo Tapyrapé… e a lista continua. Catálogos de exposições dentro e fora do Brasil estão repletos de obras indígenas que nos arrebatam os sentidos. À tradição da palha, do barro, da madeira e das plumas esses artistas adicionaram a tela, as tintas, o acrílico com naturalidade, assim como na escola adotaram diretamente o computador sem percorrer os longos e lentos passos dos nossos ancestrais que, laboriosamente, aprenderam – e esqueceram – o que é escrever a carvão, a pena de ganso, a caneta tinteiro, a esferográfica, a máquina de escrever manual, depois elétrica para, por fim, chegarem à era digital. Com a perspicácia de um aprendizado que já leva mais de meio milênio, os indígenas cortaram todo o tortuoso caminho dos brancos pela escrita sem perder uma vírgula de sua integridade mental.

Enquanto os antepassados produziam arte para consumo interno, sem fazer concessões ao mundo exterior, esses novos artistas plásticos dirigem seus talentos ao universo artístico mais amplo, incluindo o mercado de arte. Mostram o imaginário indígena, mas em imagens que fazem sentido estético para o observador forasteiro. Utilizam recursos técnicos e visuais com grande sensibilidade e perícia, o que os iguala aos seus congêneres não indígenas e, ao mesmo tempo, traduzem esteticamente aspectos que, por outros meios, poderiam passar despercebidos ou ser inteligíveis. Com apelo ao belo, o observador admira a obra, mesmo que não alcance o seu significado profundo ou os temas explorados, muitas vezes, advindos de regiões recônditas, inatingíveis de suas respectivas culturas.

Esse aspecto de fazer arte para fora também o encontramos em vários outros contextos da produção indígena. Exemplifico com um parêntesis. Quando Bruce Albert e eu concebemos o conteúdo do que viria a ser Pacificando o Branco, tínhamos em mente contrabalançar nossa grande frustração por estarmos naquele momento proibidos de entrar nas áreas indígenas devido à recrudescência do regime militar. Era o fim dos anos 70, início dos 80. Como recorte geográfico, selecionamos, justamente, a região à qual não podíamos voltar: o norte da Amazônia brasileira alvo de projetos militares, em especial, a faixa de fronteira afetada pela construção da rodovia Perimetral Norte. Era como se, simbolicamente, voltássemos à área. O recorte temático foi, apropriadamente, o impacto do contato forçado sobre os vários povos indígenas daquela enorme faixa de fronteira. O resultado é uma série de textos que exploram os mecanismos de defesa daqueles povos face a agressões que só podiam combater com seus próprios recursos, como, por exemplo, xamanismo, rituais de cura etc.

Por aquela época, organizei um seminário na Universidade de Brasília intitulado Do tacape ao vídeo. O projeto Vídeo nas Aldeias de Vincent Carelli estava a todo vapor e eram frequentes as imagens de jovens Kayapó de câmera em punho, filmando dentro e fora de suas aldeias. Minha ideia ao organizar aquele evento era, precisamente, contrabalançar o efeito Pacificando. Enquanto o livro expunha mecanismos e estratégias de defesa para uso interno, ou seja, para neutralizar os efeitos deletérios do contato e abrandar medos e iras dentro das próprias comunidades longe da vista de forasteiros, o seminário, ao contrário, explorava, justamente, as ações indígenas diretamente arremessadas aos brancos, os genéricos agressores dos índios nos embates interétnicos.

Com este parêntesis quero dizer que, como nas obras de arte, é possível identificar, na ética e estética tradicionais, posturas e ações que interessam apenas aos indígenas, enquanto outras, na ética e estética contemporâneas, têm o propósito de impactar o mundo exterior. Geralmente, não se misturam umas com as outras, mesmo quando o produto da arte tradicional entra no mercado, com frequência chamado desdenhosamente de “artesanato”.

Um dos pioneiros no campo da literatura indígena, Kaká Werá Jecupé, personifica, como todos citados aqui, uma trajetória marcada por deslocamentos, perda e recuperação de identidade étnica. Em Todas as vezes que dissemos adeus, Werá relata o destino dos pais, comum a tantos povos indígenas que, expulsos de suas terras, viram seu modo de vida tradicional esgarçar-se pelo país e reduzi-los a párias.

A tribo dos meus pais e de meus antepassados moravam (sic) ao norte do país, espalharam-se pelas cidades mineiras a partir das margens do rio São Francisco, tornando-se peões das fazendas que brotavam nos cerrados como erva daninha, outros foram tornando-se sitiantes, rezadores, benzedeiras, andarilhos, errantes, caboclos, pescadores, mendicantes, sitiados, artesãos, matutos, capiaus, caipiras (Jecupé, 2002, p. 15-16).

Nesse contexto esmagador, gesta-se uma carreira literária. Werá não é o primeiro nem será o último a reverter o infortúnio e retirar dele a energia mental e emocional para continuar e criar. Ouso dizer que, em maior ou menor grau, todos os indígenas artistas – e não só eles – vingam à sombra, como diria José Saramago. Será mesmo inescapável sofrer para criar, pois, como disse Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola? Para gozarmos das obras de artistas indígenas teríamos então que louvar seus sofrimentos? Ou, ao nos rebelarmos contra a crueza da dominação étnica, também nós, flagelados por osmose, fazemos pérolas, mesmo que sejam apenas pérolas barrocas?

Nos tempos da Nova República pós-ditadura, por fortuna, hospedei líderes indígenas que vinham a Brasília travar suas batalhas políticas pelos corredores do poder federal. No fim do dia, quase sempre frustrante, quantos relatos ouvi de Álvaro Tukano, de Marcos Terena e, principalmente, de Ailton Krenak sobre a via crucis daqueles homens (quase nunca mulheres) que, fazendo das tripas coração, enfrentavam o dragão do poder estatal para voltar cabisbaixos às pocilgas onde se hospedavam na capital federal. Corroídos de frustração, afogavam-se em bebida e acabavam caídos por alguma sarjeta qualquer da cidade, voltando para casa com um gosto amargo de derrota.

Pois bem, é dessa frustração que surgem belas pérolas. Por respeito à brevidade e intimidada com a abundância de obras e autores, menciono, me desculpando pela descortesia de resumi-los, além de Kaká Werá, mais dois autores e três autoras, lamentando deixar de fora todos os outros, por ora, relegados ao silêncio.

***

Daniel Munduruku, escritor renomado, também nasceu e cresceu à sombra do desencontro interétnico e nunca chegou a viver plenamente a vida de aldeia característica do seu povo. Escritor prolífico, é autor de uma longa lista de livros que trazem ao mundo não indígena a leveza profunda da sabedoria ancestral, como a aprendeu do bisavô dissidente que a manteve sólida mesmo longe das comunidades tradicionais. Daniel abraçou a escrita com a clara consciência de que ela não destrói a memória feita de oralidade. Ao contrário, reforça a capacidade indígena de abarcar com a mesma capacidade formatos mentais distintos. “A escrita é uma técnica”, afirma, e reforça ser preciso dominá-la “com perfeição para poder utilizá-la a favor da gente indígena” (Munduruku, 2020, p. 78). Dominar essa técnica é uma “demonstração de capacidade de transformar a memória em identidade, pois ela reafirma o Ser na medida em que a reforça e acrescenta ao repertório tradicional outros acontecimentos e fatos que atualizam o pensar ancestral” (Munduruku, 2020, p. 79, ênfase minha). Sim, crescer à sombra da tradição tem o potencial de enriquecê-la, pois, como afirmou o filósofo Hans-Georg Gadamer (1975), tradição estanque é tradição morta. É ela que orienta e impulsiona os membros de uma cultura a ir além dos limites canônicos; “todos os esforços bem-sucedidos de animar uma tradição exigem que ela mude para torná-la relevante no contexto presente. Abraçar uma tradição é fazê-la sua, alterando-a” (Barthol, s.d.). Demonstrações não faltam aqui.

***

Um hiato de quatro décadas separa Eliane Potiguara, a pioneira, das escritoras indígenas de hoje no Brasil. É autora de vários livros, dentre eles, Metade Cara, Metade Máscara, publicado em 2004, agora esgotado e altamente valorizado, e o mais recente, O Vento Espalha Minha Voz Originária, publicado em 2023. Eliane traz no nome sua origem étnica, neta que é de avós migrantes Potiguara do Nordeste brasileiro. Nasceu no Rio de Janeiro, tem vivido em meios urbanos e ela mesma explica por que: “A minha família, já antes de eu nascer, desde 1900, começou a emigrar, junto com outras famílias do nosso povo. Começou um processo de migração muito grande. Foi uma migração em massa de vários povos saindo de suas regiões” (Potiguara, 2019, p. 105), migração essa que grita por ser devidamente analisada, a exemplo da Grande Migração Negra dos Estados Unidos.

Mulher cosmopolita, participante de muitos congressos e assembleias internacionais em prol dos direitos humanos, é considerada a primeira escritora indígena a ser publicada, criou a Rede Grumin de Mulheres Indígenas e cravou seu lugar destacado nos meios literários nacionais. Seguindo suas pegadas, outras mulheres indígenas trilham caminhos semelhantes. Julie Dorrico é uma delas.

***

Um dia minha mãe decidiu me criar mulher

E criou, lá na década de 1990, bem certinho.

Decidiu, porém, que minha língua não seria nem o macuxi, como de

minha ancestral,

nem o inglês dos britânicos, mas o português.

Eu não quis não.

Então resolvi criar a minha própria.

Como não posso fugir do verbo que me formou,

Juntei mais duas línguas para contar uma história:

O inglexi e o macuxês.

Neste poema, Julie Dorrico (2019, p. 21) condensa a voz da mistura, essa mistura criativa desenhada para olhos forasteiros, ainda perplexos com os feitos indígenas no mundo dos brancos. Nasceu em Rondônia de mãe Macuxi e pai peruano, garimpeiro na fronteira Roraima-Guiana. Optou por ser Macuxi e, assim, resumiu em si mesma uma indianidade que atravessa a Amazônia de leste a oeste. É doutora em Teoria da Literatura e privilegia a poesia como modo de expressão. São também dela estrofes como estas:

Quando Makunaima criou a Raposa Serra do Sol,

ele convocou de sua criação gente que faria a diferença no mundo.

Então ele criou os macuxêsQuando Makunaima me encontrou

eu estava no estéril asfalto da vida.

Em sonho, ele me chamou!Quando Makunaima me encontrou, soltou um:

– Já era tempo!

Eu concordei

Na terra dos garimpos, o pesadelo da busca do ouro chegou a ela na figura do pai não indígena:

Durante nove anos,

eu tive o afeto do meu pai.

Mas ele enlouqueceu,

como todo homem do ouro

que não escapa da maldição

de matar os outros envenenados aos pouquinhos.

Poderíamos atribuir tal leveza de expressão à sua feminilidade? De onde vem essa aptidão para falar com doçura do amargor vida?

***

Ailton Krenak vem, consistentemente, transformando oralidade em escrita, sem nunca perder verve nem eloquência. Falas, entrevistas e outras apresentações têm sido transcritas e publicadas em livros de ampla divulgação. Perspicácia, sabedoria, tranquilidade e, acima de tudo, o inesgotável senso de humor, atributo indígena por excelência, fazem das suas falas e textos a alegria dos leitores. Ailton Krenak jovem, nos anos 80, parou o Congresso Nacional ao usar a tribuna para acusar as autoridades brasileiras de omissão, sem que elas percebessem que estavam sendo acusadas e, ainda por cima, com muita ironia. A maior dessas ironias correu por conta da pintura preta com que Ailton, de terno branco, cobriu todo o rosto ao som de uma voz enganosamente meiga e tranquila.

Como todos os outros autores que menciono aqui, Ailton Krenak é produto do confuso mundo interétnico. Mineiro do vale do Rio Doce, desde a adolescência viveu em centros urbanos no sul do país, formou-se jornalista e, com trinta e poucos anos, aderiu ao movimento indígena que vivia um período de grande ebulição às vésperas da Assembleia Nacional Constituinte. A partir daí, tornou-se um dos atores mais proeminentes na luta pelos direitos indígenas. Também ele é exemplo de um insider que, depois de viver como outsider, voltou a ser insider com energia redobrada e múltiplas experiências acumuladas.

Capaz de absorver grande quantidade de informações vindas da intelectualidade, da política e de outros campos, Ailton Krenak sabe como poucos aplicar o que Gustave Flaubert chamou de le mot juste, a palavra certa no momento certo, o que muito contribui para o seu sucesso nos meios de comunicação. Alguns exemplos:

Tem quinhentos anos que os índios estão resistindo, eu estou preocupado é com os brancos, como que vão fazer para escapar dessa (Krenak, 2019, p. 31).

Os brancos que me perdoem, mas eu não sei de onde vem essa mentalidade de que o sofrimento ensina alguma coisa. Se ensinasse, os povos da diáspora, que passaram pela tragédia inenarrável da escravidão, estariam sendo premiados no século XXI (Krenak, 2022, p. 48).

Um outro lugar que a gente pode habitar além dessa Terra dura: o lugar do sonho. Não o sonho comumente referenciado de quando se está cochilando ou que a gente banaliza “estou sonhando com o meu próximo emprego, com o próximo carro”, mas que é uma experiência transcendente onde o casulo do humano implode de dentro para fora e a experiência espiritual e transcendente abre para outras visões da vida não limitada (Krenak, 2020, p. 141).

Mago da crítica indígena do mundo industrial em rota de colisão com o planeta, Ailton Krenak, manancial de sabedoria adquirida na voragem da “mistura”, continua a ocupar um lugar central na Renascença Indígena.

***

Fecho este passeio pela sensibilidade indígena com outra poeta do mundo interétnico. Márcia Wayna Kambeba, que leva o nome de um povo amazônico, mas nasceu entre outro, os Tikuna. É formada em geografia, mas mostra outros talentos no livro Ay Kakyri Tama. Eu Moro na Cidade. Dele extraio as seguintes estrofes do poema “Silêncio Guerreiro” (Kambeba, 2018, p. 29).

No território indígena

O silêncio é sabedoria milenar

Aprendemos com os mais velhos

A ouvir mais que falarSilenciar é preciso

Pra ouvir com o coração

A voz da Natureza

O choro do nosso chão.É preciso silenciar

Para pensar na solução

De frear o homem branco

E defender o nosso lar

Para nós, para a nação

Ao lado de conceitos como sonho, cuidados, sabedoria, está o silêncio de quem ouve, de quem respeita o interlocutor com atenção concentrada e obsequiosa. É uma das mais evidentes qualidades indígenas, especialmente quando comparada à estridência nacional e, de resto, ocidental, estridência que berra, atravessando até o aparente silêncio das redes sociais. Ter dos próprios indígenas a confirmação de impressões plasmadas no campo, como foi para mim a cortesia do ouvinte que, realmente ouve, dá-nos a sensação de que, afinal, a etnografia compensa.

Coda

Aproveitando que o tema dos sonhos é recorrente nestes escritos, acrescento-lhe mais uma camada de interesse. Puxo da memória a lembrança de um comentário seminal, um desabafo de Davi Kopenawa. Era o fim dos anos 80, início dos 90, quando dezenas de milhares de garimpeiros violavam as terras e as vidas de boa parte dos Yanomami. Davi, meu hóspede regular quando vinha a Brasília, viu, pela primeira vez, na tela da televisão, o gigantesco estrago dos garimpos em terras Yanomami. Mudo, imóvel, perplexo, olhar fixo, incrédulo nas imagens soturnas de grandes crateras lamacentas escancaradas ao céu. Depois, falou: “os brancos não sabem sonhar e porque não sabem sonhar, estragam tudo”. Começou então a desabafar na sua língua Yanomãe. Pedi licença para gravar, mandei as fitas para Bruce Albert e aí nascia a semente que germinou em A Queda do Céu. Por uma sorte do destino, a região do Demini, morada de Davi, fora poupada do assalto garimpeiro. Por isso, ele via o desastre pela primeira vez em duas dimensões a milhares de quilômetros de distância. O choque mediático reverbera nele até hoje.

Debruçar-me sobre o movimento artístico indígena dá-me um prazer não de todo livre de angústias. Ao ler os comentários de Graça Graúna, vejo o porquê.

A literatura indígena contemporânea é um lugar utópico (de sobrevivência), uma variante do épico tecido pela oralidade; um lugar de confluência de vozes silenciadas e exiladas (escritas) ao longo dos mais de 500 anos de colonização. Enraizada nas origens, a literatura indígena contemporânea vem se preservando na auto-história de seus autores e autoras e na recepção de um público-leitor diferenciado, isto é, uma minoria que semeia outras leituras possíveis no universo de poemas e prosas autóctones (Graúna, 2013, p. 15, ênfase minha).

Escrita como exílio. Imagem contundente que diz volumes! É destino de quem, para ser ouvido, precisa dominar os meios de ser lido, o que não é tarefa fácil se se nasce e amadurece mentalmente na oralidade. Mas, já que é para dominar a escrita, que modalidades da escrita ocidental mais se amoldam às formas de expressão verbal dos povos indígenas? Numa rápida mirada pela minha estante de escritores indígenas, ainda com frustrantes espaços vazios, é flagrante a presença da poesia e da narrativa, o que em inglês se conhece como storytelling, definida como a arte interativa de utilizar palavras e ações para revelar os elementos e imagens de uma história e, ao mesmo tempo, estimular a imaginação do ouvinte-leitor. É, em suma, a quintessência da oralidade tornada escrita.

Advertência. Este texto trata, exclusivamente, da produção artística, especificamente, artes plásticas e literatura, de indígenas brasileiros. A sua presença, sempre crescente, em outros campos, como na academia, no direito e em outras esferas profissionais, tem sido objeto de outros escritos e o será dos que hão de vir.

Veja em: https://outraspalavras.net/poeticas/o-despontar-de-uma-renascenca-indigena/