Se os problemas estruturais são vivenciados como sofrimento individual, então o desafio é construir pontes que os transformem em causas coletivas e busquem construir soluções públicas.

Por: Sacha Pujó | Tradução: Pedro Silva | Crédito Foto: Reprodução Portal Luneta

Odistanciamento cínico dos cidadãos em relação à política é o outro lado da impotência do poder político formal para implementar transformações e responder às diversas demandas materiais. Zygmunt Bauman argumenta que, no âmbito da globalização neoliberal, os governos perderam a capacidade de resolver problemas públicos diante do surgimento de potências globais. Os Estados-nação tiveram sua soberania minada por grandes corporações globais, que agem acima das autoridades locais.

Em vez de uma ordem opressiva orquestrada pela vontade humana, essa situação parece mais uma máquina de governança global sem sujeito, abstrata e automatizada, dificultando a identificação de pontos de resistência. Variantes do localismo primitivista com democracia direta não apresentam uma alternativa ao globalismo capitalista, nem possuem instituições supranacionais de coordenação e planejamento que funcionem como um poder compensatório.

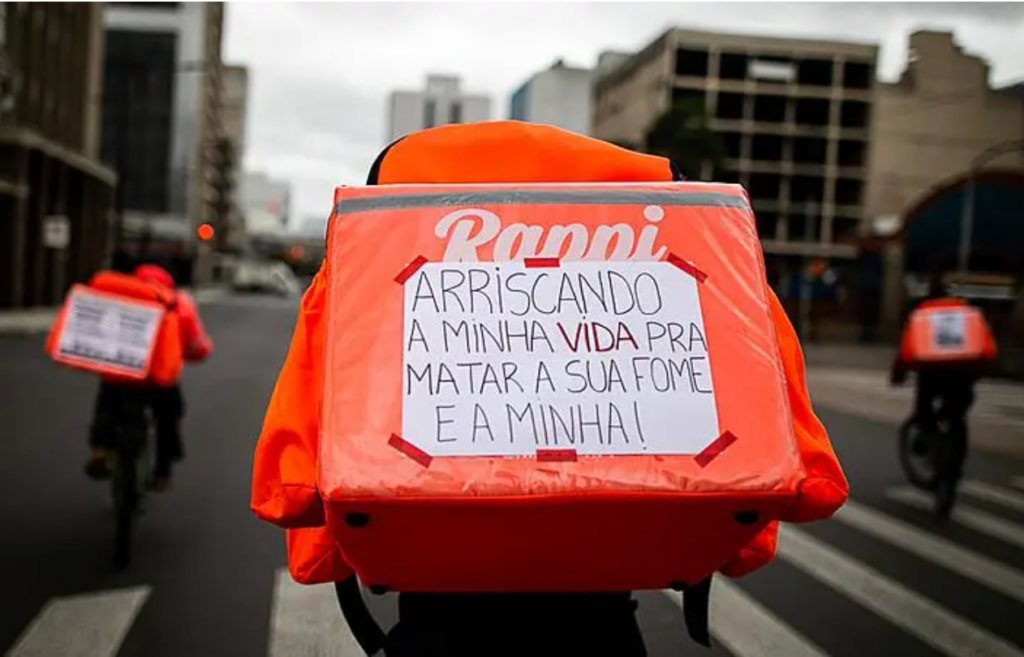

O capital é caracterizado pela necessidade de crescimento constante para obter vantagens competitivas por meio de inovações tecnológicas e aumento da exploração do trabalho. Um mecanismo de destruição criativa que, socialmente, aumenta a fratura, porque à medida que aumenta a automação algorítmica da economia, também aumenta o excedente populacional e a precarização do emprego. O que deveria ser libertador para os seres humanos se transforma em uma experiência de aumento da desigualdade e da exploração.

Dessa forma, o capitalismo impulsiona o progresso, mas também o retarda. E, embora a agitação social seja crescente, nosso contexto é desprovido de alternativas para o futuro. A enxurrada cultural de distopias críticas não afeta o sistema, que as converte em consumo e até as incentiva como entretenimento, criando um fascínio de massas pelo apocalipse. Como Mark Fisher aponta, a ideologia capitalista pode de fato se tornar anticapitalista. O neoliberalismo como tecnologia de poder captura o desejo, não oferece perspectivas para o futuro e se esgota em uma cultura de presentismo.

As plataformas digitais, onde grande parte da interação social acontece hoje, estão assumindo o controle dos dados. E os dados, como Srnieck ressalta, são a matéria-prima mais importante no capitalismo do século XXI: eles alimentam o algoritmo, permitem previsões e abrem a possibilidade de regular comportamentos com o objetivo de obter maiores lucros. Lucro e vigilância coincidem nesse capitalismo de plataforma, que tende a uma concentração cada vez maior da propriedade de infraestruturas essenciais para a sociedade. É por isso que Srnicek propõe uma solução radical: socializar as plataformas e transformá-las em serviços públicos.

É possível controlar o panóptico digital? Sua importância estratégica decorre de um processo de subjetivação que molda a mentalidade algorítmica que parece limitar as formas de pensar. Vivemos numa aparência de liberdade individual, dada pela escolha entre uma série de opções que na verdade nos são estranhas, esgotando o tempo entre consumo e entretenimento. Existem crenças e gostos pré-definidos para todos, seja na escolha de um produto ou de um político. Não importa: tudo é mercadoria e, como tal, entra no jogo da ilusão de alcançar a distinção individual, a construção de uma identidade própria e exclusiva.

Se os problemas estruturais são vivenciados como sofrimento individual, então o desafio é construir pontes que os transformem em causas coletivas e busquem construir soluções públicas. A questão é como traduzir essas frustrações individuais, essa impotência que na verdade é coletiva, em modos organizacionais que lhes dêem uma saída. Devemos imaginar outras formas de sociabilidade, formas de associação que possam canalizar explosões isoladas e evitar que os explorados fiquem deprimidos.

Mudanças climáticas e soberania

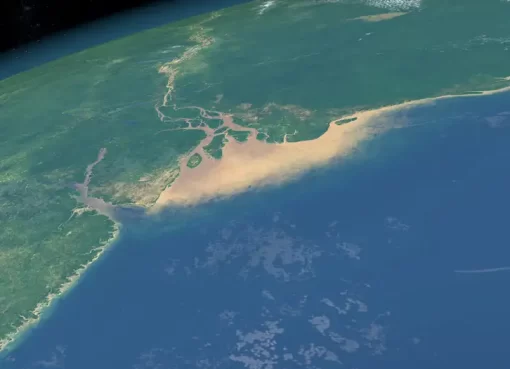

OAntropoceno designa uma era geológica marcada pela ação humana. Como Bratton aponta em La Terraformación [A Terraformação], “As respostas às mudanças climáticas antropogênicas devem ser igualmente antropogênicas”. A ideia de mudança climática é, na verdade, uma conquista epistemológica da tecnologia computacional que a tornou mensurável, legível e comunicável em escala planetária.

Os conflitos previstos para o futuro, caso mudanças drásticas não ocorram antes de 2030, com uma população global atual de nove bilhões de pessoas e recursos esgotados, naturalmente levam a questionamentos sobre os processos de tomada de decisão. Onde a soberania estará baseada em fenômenos globais como mudanças climáticas e automação econômica? Que arquitetura institucional emergirá da crise? Como Bratton coloca: “Se o soberano não é apenas aquele que pode proclamar o estado de emergência, mas também aquele que a emergência produz à sua própria imagem, que soberanos as emergências climáticas provocarão?”

Nesse sentido, ainda não há uma geopolítica, nem um mecanismo de governo funcional para enfrentar os desafios que surgem. Pelo contrário, a atual arquitetura de governança institucional atua como um obstáculo, e isso explica em parte o descrédito das instituições democráticas frente aos cidadãos.

Continuando com o autor, a mudança tecnológica deve provocar mudanças políticas e não o contrário. Trata-se de geoengenharia, geotecnologia e geopolítica sincronizadas e capazes de se assemelhar. Isso requer um planejamento que supere o individualismo conservador que domina a cultura, um planejamento democrático para uma planetariedade viável, distinta daquela das plataformas monopolistas (Google, Walmart, Amazon, Facebook, etc.) e que também aborde as consequências da automação algorítmica. Isto implica abandonar o “modelo avatar de representação política”, entendido como

uma cadeia de suprimentos simbólica para a articulação de interesses transitórios e a realização de desejos: primeiro, designe um mal que prejudica as pessoas e, então, imagine o oposto do mal para transformá-lo em bem e fazer com que todos se identifiquem com ele. Ele então encontra avatares humanos para personificá-lo (…) enquanto isso, a bioquímica planetária permanece impassível.

Esse modelo funciona como um roteiro organizador do sistema político, que se esgota porque não resolve os problemas. Basta analisar sua expressão nas chamadas “fissuras”, polarizações políticas que possibilitam uma dimensão identitária emocional. Esse modelo pode produzir gratificação instantânea ao encontrar culpados, mas imediatamente resulta em maior frustração e em potencial canalização para canais autoritários. Precisamos de uma reviravolta copernicana. Como Bratton observa,

O ser humano individual não deve ser o centro da geotecnia ou da geoeconomia, assim como ele ou ela já não é o centro do mundo. Os mecanismos de governança algorítmica em si devem ser menos antropocêntricos, muito menos mobilizados em torno de desejos e vontades individuais e muito menos obcecados com a microgestão da cultura humana. Em vez disso, eles deveriam tomar como propósito do projeto a transformação material da bioquímica planetária, ecossistemas regionais incluindo cidades, heterogeneidade ecológica viável (tanto dada quanto artificial), e assim por diante.

Construindo um futuro que inspira

Uma descrição crítica das tendências futuras não pode se limitar a se apegar ao presente, porque as coisas podem piorar. Mas, além dessa caracterização, devemos evitar cair no fatalismo catastrófico e conservador a que o aparato de propaganda cultural do individualismo e do livre mercado leva. Se a imaginação é capturada e predeterminada pelo sistema, então é necessário sair desse lugar e construir outros futuros inspiradores. A este respeito, Bauman pergunta:

Se a liberdade já foi conquistada, como é possível que a capacidade humana de imaginar um mundo melhor e fazer algo para melhorá-lo não tenha feito parte dessa vitória? E que tipo de liberdade alcançamos se ela serve apenas para desencorajar a imaginação e tolerar a impotência das pessoas livres em questões que dizem respeito a todos?

Como argumentam os aceleracionistas de esquerda, a democracia deve ser definida por seus fins (autocontrole coletivo) e não por seus meios formais. O poder de classe também deve ser reconstruído, integrando as diversas identidades fragmentadas do precariado pós-fordista em um único sujeito político. Se as ideias do neoliberalismo foram delineadas a partir de 1947 – com a fundação da Sociedade Mont Pelerin por Friedrich Hayek e Milton Friedman – contra o socialismo e a favor do livre mercado, seria necessário também construir uma infraestrutura intelectual global que reproduzisse esse tipo de experiência, cristalizando novos modos de organização política e econômica.

Por fim, é preciso acrescentar que esses desafios mencionados pelos aceleracionistas se deparam com um problema derivado dos confinamentos da experiência pandêmica, que aprofundaram um tipo de conexão identitária com a política. E, sem dúvida, as redes sociais agravam essa circunstância, pois há uma exacerbação da constante demonstração e comunicação do que o indivíduo é, enunciando princípios morais. As redes separam as pessoas, fazendo com que falem apenas com seus iguais, como uma espécie de reflexo de espelho.

O desafio então está em alcançar uma política que comece pelo que é comum. Uma política que seja sustentável, que se afaste das polêmicas passageiras que alimentam egos nas redes sociais e intervenha na realidade.

Publicado originalmente em: https://jacobin.com.br/2025/03/da-impotencia-politica-a-construcao-de-alternativas/